令和5年12月7日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。

令和5年12月7日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。

令和5年12月7日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。

令和5年12月15日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割申立事件について審判が出ました。

令和5年9月6日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件 について家事審判を申立てました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所に遺産分割申立事件 について審判が確定しました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件 について相続放棄申述が受理されました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件 について相続放棄申述が受理されました。

令和5年8月17日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。

令和5年8月17日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停事件について調停が成立しました。

令和5年8月28日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停事件について調停が成立しました。

令和5年8月29名古屋家庭裁判所にて放棄期間伸長申立事件について判決が言い渡されました。

令和5年7月6日に東京地方裁判所にて所有権移転仮登記について裁判上の和解が成立しました。

令和5年7月13日に名古屋家庭裁判所に遺産分割請求調停事件について調停が成立しました。

令和5年7月13日に名古屋家庭裁判所に遺留分減殺請求調停事件について調停が成立しました。

令和5年7月20日に名古屋高等裁判所に不当利得返還等請求控訴事件について控訴が棄却されました。

令和5年7月28日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。

令和5年7月28日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。

令和5年6月12日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。

令和5年6月16日に東京家庭裁判所立川支部に相続放棄申述事件 について相続放棄申述が受理されました。

令和5年6月22日に名古屋地方裁判所 にて管理費用請求事件 について判決が言い渡されました。

令和5年6月22日に名古屋地方裁判所 にて遺留分滅殺請求事件 について和解が成立しました。

令和5年5月1日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。

令和5年4月3日に京都家庭裁判所にて相続放棄申述事件 について家事審判を申立てました。

令和5年4月19日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述について家事審判を申立ました。

令和5年4月27日に岐阜家庭裁判所にて相続放棄申述について家事審判を申立ました。

令和5年3月10日に京都家庭裁判所にて相続放棄申述事件 について家事審判を申立てました。

令和5年3月20日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割申立事件について審判が出ました。

令和5年3月22日に京都家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。

令和5年2月2日名古屋家庭裁判所に遺言書の検認審判申立事件について家事審判を申立ました。

令和5年1月5日に名古屋家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月19日に名古屋家庭裁判所に遺言書の検認審判申立事件について家事審判を申立てました。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

Aさんは、被相続人が一部の遺産を他の相続人に相続させるという遺言があり、遺言書に記載されていない遺産の分割と遺留分の問題があったことから、対応を当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、分割されていない遺産と遺留分の内容を整理した上、相手方と交渉を行い、最終的には遺言書に記載のない未分割遺産を相手方が取得し、それを前提に遺留分(価額弁償金)を支払ってもらうということで、解決しました。

約1年間

遺言の中には、全ての遺産を網羅して記載しておらず、一部の遺産の記載が漏れているものもあります。

そのような場合、未分割遺産は別に遺産分割をしなければならず、一部分割の状態で既に遺留分侵害が生じているような場合には、非常に手間がかかることもあります。

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2023年7月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

被相続人が亡くなり、相続が開始される際に、遺言書が見つかることがあります。被相続人が生前に遺言書を作成していれば、遺産をどのように分けるかは、原則としてその遺言書の内容に従うことになります。

例外として、最低限の遺産をもらえなかった場合の遺留分という制度や、相続人全員が合意して遺言書の内容とは異なる内容で遺産分割をする場合など、遺言書の内容とは結果的・実質的に異なる内容で遺産を分ける場合もあり得ます。

しかし、これはあくまで例外であり、遺言書があれば、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。

しかし、遺言書があった場合でも、その内容が分かりにくい場合、実現が困難な場合など、内容に問題がある遺言書が遺されることもあります。

また、一部の遺産についての分け方のみが書かれており、残りの遺産をどのように分けるか書かれていない遺言となっている場合もあり、そのような一部の遺産の分け方のみを決める遺言があるとかえって相続人間で不満が生じ、紛争になる原因となってしまうこともあります。

そのようにならないように、債権が遺産にある場合には、消滅時効にならないように注意が必要です。

遺言では、相続人の相続分を指定する方法と、特定の財産をどの相続人に相続させるか決める遺産分割方法の指定という方法と、概ね2つのパターンが考えられます。

後者の特定の財産をどの相続人に相続させるか決める内容のことを、一般的には「特定財産承継遺言」と言うことがあります。

この特定財産承継遺言は、遺産の全部について記載することもできますし、一部の遺産のみに関して記載することもできます。

遺産の全部について漏れなく記載されていれば、全部の遺産の分け方・取得者が決まったということで、遺産分割はひとまず終了したことになります。

しかし、一部の遺産のみ特定財産承継遺言が遺された場合には、残りの遺産の取得者は決まっていないことになりますので、相続人は残りの遺産をどのように分けるか、遺産分割協議をする必要があります。

その場合に、既に特定財産承継遺言によって分けられた遺産、取得した相続人をどのように扱うか、問題になることがあります。

まず、特定財産承継遺言によって分けられた遺産は、残りの遺産を分けるに際して、既に分けられた別のものとして計算には含まれないか、全体の遺産の一部の分割として計算に含めるか、という問題があります。

前者の考えでは、特定財産承継遺言によって分けられた遺産は他の財産とは区別して相続されたものとして、残った財産を法定相続分に基づいて分けるよう遺産分割協議をすることになります。

後者の考えでは、特定財産承継遺言によって分けられた遺産も、遺産全体の一部の前渡しと考え、全体の遺産の相続分の一部として計算し、特定財産承継遺言でもらった相続人は、不足があれば不足分のみ残りの遺産からもらえる、ということになります。

遺言などに特に記載がなければ、一般的な被相続人の意思としては、特定財産承継遺言で相続させた財産だけは別と考えることはないように思われますので、そのような明確な記載が遺言になければ、後者の考え方をとることが一般的ではないかと考えられます。

特定財産承継遺言では、分割方法が決められた特定財産の価値が、その取得者の相続分を超える場合と、相続分を下回る場合の2通りが考えられます。

特定財産の価値が取得者の相続分を超える場合、超えた部分に関して代償金を支払うなどの方法で何らかの精算をしなければならないか、という問題が考えられます。

この場合、遺言者(被相続人)は、他の相続人に優先してその財産をその相続人に取得させたいと考え、相続分を超過する部分の精算は予定していないと考えるのが一般的かと思われます。

そのため、特定財産の価値が取得者の相続分を超える場合でも、その取得者は超過分を他の相続人に対して精算する必要はなく、ただし他の遺産は取得できないという結論になりそうです。

特定財産の価値が取得者の相続分を下回る場合、不足する部分に関して他の遺産から不足分を取得できるか、その相続人は相続分と特定財産の差額をもらうことができないか、どちらかという問題が考えられます。

この場合、遺言者(被相続人)は、特定財産の取得者が他の遺産を取得することを禁止する意思までもっていたとは考えにくいところですので、特定財産の価値が取得者の相続分を下回る場合には、その不足分を他の遺産から取得できるということになりそうです。

もちろんこれは解釈による部分がありますので、遺言できちんと分かるように記載があれば、その内容に従うことになります。

いずれにしても、一部の遺産のみの分け方を決める遺言は、残りの遺産との関係で揉めることがありますので、注意が必要でしょう。

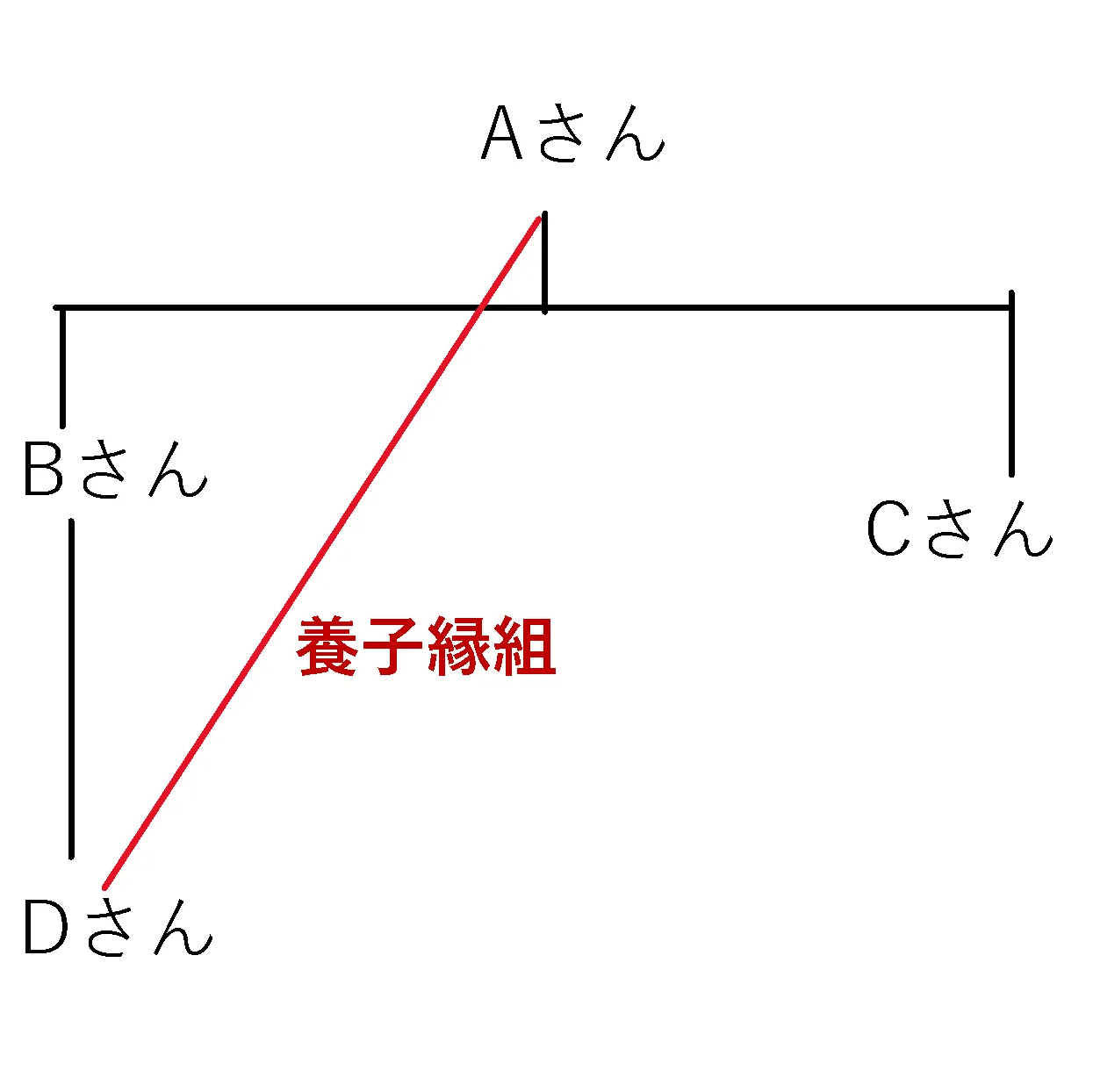

あるところに、Aさんというおばあさんがいました。

Aさんは夫に先立たれましたが、BさんとCさんという二人のお子さんがいました。

BさんにはDさんというお子さん(Aさんからみたら孫)がいました。

Aさんは、相続税を減らすため、Dさんと養子縁組をしました。DさんはたいそうAさんになついており、年をとったAさんの面倒もよく見ていましたから、これは良いことと、Bさんも目を細めていましたが……。

Cさんは言いました。「ちょっと待ちゃー! お母さん(Aさん)は認知症だがー! 養子縁組なんて無効だがー!!」

という事例を考えます(もちろんフィクションです)。

※ちなみに”待ちゃー”、”だがー”は、名古屋弁と呼ばれる方言です。

養子縁組とは、養親と養子との間に嫡出の親子関係を作り出すものです(民法809条)。

従前の実親子関係はのこる普通養子縁組と、従前の実親子関係がなくなる特別養子縁組(民法817条の2)がありますが、上の設例では普通養子縁組を想定しています。

養子縁組の要件は、①縁組の意思、②縁組の届出です(民法802条)。

養子縁組を結ぶと、養子は養親の実子と同じように扱われますから、当然、相続人にもなります(民法887条1項)。

養子縁組は①縁組の意思、②縁組の届出の要件が満たされないと無効です。

ですが、それ以前に、これらの要件が満たされていても無効になる場合があります。

養子縁組も法律行為です。法律行為をするためには、一定の知能段階に達し、自己の行為の意味や結果を認識し判断する能力が必要です。

このような能力を「意思能力」と言います。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効になります(民法3条の2)。

したがって、今回の設例では、養子縁組をしたときに認知症によってAさんの意思能力が失われていたのであれば、養子縁組は無効になります。

Cさんが「養子縁組は無効だ!」と叫ぶだけでは、法律上は何の意味もありません。

養子縁組の効果をどうこうしたいなら、Cさんは養子縁組無効調停を申し立てることになります。調停が成立しなかったら訴訟に移行します。

Cさんは養子縁組の当事者ではありません。それにもかかわらず、Cさんは無効調停を申し立てられることができるのでしょうか。

養子縁組無効確認調停を申し立てられるのは、養親又は養子か、法律上の利害関係を有する第三者です。

この点に付き、東京高判昭和58年11月17日は、「養子縁組の無効確認を求めるについて法律上の利益を有するというためには、その者が少なくとも養親子の一方(それが夫婦である場合には更にその一方)の親族であって、養子縁組無効確認の判決により自己の相続、扶養等の身分関係上の地位(権利義務)に直接影響を受けるという関係にあることが必要であると解するのが相当であり、その者が養親子の一方の親族であっても、右のような関係になく、単に養子縁組無効確認の判決により自己の個別的な財産上の権利義務について影響を受けるにすぎない場合には、これを有しないものと解するのが相当である。」と判示しています。

Cさんは、Aさんの親族であり、Dさんが養子縁組無効確認の判決を受け、養子でなくなれば、自己の相続分が増えることになりますから、養子縁組無効確認の判決により自己の相続に直接影響を受ける関係にあるといえるので、法律上の利害関係者といえます。

Cさんは養子縁組の無効調停を申し立てることができるといえます。

養親が認知症の場合は、必ず意思能力が認められず、養子縁組は無効となるのでしょうか。

平成24年5月31日長野家庭裁判所諏訪支部判決は、「養子縁組をなすについて求められる意思能力ないし精神機能の程度は、格別高度な内容である必要はなく、親子という親族関係を人為的に設定することの意義を常識的に理解しうる程度であれば足りると解される」と判示しました。

そして、アルツハイマー型認知症を患っていた養親による養子縁組につき、養親に養子縁組をなす意思能力がなかったとまでは認めることはできないと判断しました。

裁判例を見ますと、認知症の診断がされていれば意思能力が認められないと言うわけではなく、デイサービスやショートステイでの従前のやり取りや、治療内容、従前の日常生活、養子縁組をするまでの経緯、縁組をする際のやりとり等を考慮して、意思能力の有無を判断しています(大阪高判平成31年2月8日、広島高判平成25年5月9日、東京高判平成25年9月18日、名古屋家判平成22年9月3日等)。

認知症の症状が進んでおり、意思能力が認められなかった事例もありますが(名古屋高裁金沢支部平成28年9月14日判決)、認知症であっても意思能力が認められた事例もあります。

養子縁組は相続税対策の一つであり、また跡継ぎにしたい親族に確実に財産を残すための有効な手段です。

孫に跡を継がせたいということで、養子縁組を結ぶ方も結構いらっしゃいます。

しかし、実子からしてみれば、実の親が誰かと養子縁組を結ぶことは自分の相続分が減ることを意味します。

養子が実子から養子縁組の無効を主張された場合は、慌てず証拠を集めましょう。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

Aさんは兄弟と折り合いが悪く、父の遺産であるマンション(賃貸物件)の遺産分割方法が決まりませんでした。

Aさんも兄弟も、どちらも代償金を支払ってまでマンション全部を相続したくなかったため、Aさんは対応をご相談に当事務所にいらっしゃいました。

当事務所では、仮に共有になっても共有物分割という方法があるということで、まずは遺産を共有にした上で、Aさんの共有持分を、相場よりも低い金額でしたが、第三者(不動産会社)に売却し、早期に共有状態を解消しました。

約2年間

遺産分割の分け方として、単独で遺産を取得する場合もあれば、代償金を支払って取得したり、単独では取得できず共有になる場合もあります。

共有になった場合、共有物分割の裁判等で決着をつける方法もありますが、共有持分を第三者に売却して、共有状態から離脱するという方法も考えられます。

ただ、その場合には共有持分を買い取った第三者と他の相続人の共有状態が続きますので、相場よりも安い金額でなければ売買できないことが多いのが実情です。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2023年6月30日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

世の中では、長い間にわたって遺産分割がなされておらず、先祖の名義のままになっている土地などもあるのではないかと思われます。

そのような場合でも、民法上は遺産分割そのものに期限はなく、遺産分割自体が時効でできなくなるというわけでもありません。

そのような場合に、遺産分割までの期間が延びるデメリットはないのでしょうか。

デメリットがあるとすれば、以下のような場合が考えられます。

遺産分割自体に期限や時効はないと説明しましたが、遺産に含まれる権利は別に消滅時効になる場合があります。

例えば、被相続人が誰かに金銭を貸していた場合、これは「債権」、つまり金銭を支払ってもらえる権利として遺産に含まれます。

債権は通常、可分であり、相続開始の時点で法定相続分によって分割されているという解釈が一般的かと思われますが、遺産分割協議によって相続人のうち誰が相続するかを決めることも可能です。

このような債権が遺産に含まれている場合には、債権の消滅時効もありますので、遺産分割が終わらないうちに債権が消滅時効によって請求できなくなる、遺産としての価値がなくなる場合も考えられます。

そのようにならないように、債権が遺産にある場合には、消滅時効にならないように注意が必要です。

遺産分割をしないまま時間が過ぎますと、相続人が亡くなり、その相続人の更に相続人と遺産分割協議をせざるを得なくなる場合もあります。

相続人が増えると、それだけで連絡や調整の手間がかかりますので、時間がかかって相続人が増えるような場合には、デメリットになるでしょう。

民法の改正により、民法903条の3が新設されましたが、その条文は以下のような内容になっています。

(期間経過後の遺産の分割における相続分)

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

ここでいう「前三条の規定」とは、特別受益の規定(民法903条)と寄与分の規定(民法904条の2)が該当します。

つまり、相続開始から10年を経過した後に遺産分割をする場合には、徳部儒受益(生前贈与等)や寄与分(生前の介護等)があっても、考慮されずに原則として法定相続分で遺産分割をせざるを得ないことになってしまいます。

遺産分割は当事者の話し合いによって解決できれば、そちらが優先しますので、特別受益や寄与分があったことを前提に遺産分割協議を成立させるのは問題がありません。

しかし、相続人の誰かが特別受益や寄与分を認めず、争いになった場合には、相続開始から10年を経過すると、裁判所で特別受益や寄与分を判断することができなくなりますので、その点は注意が必要でしょう。

遺産分割をする場合、原則として分割時に存在している遺産を分けることになりますが、特別受益(生前贈与など)や寄与分(生前の介護など)で相続分が変動する場合もあります。

実際に特別受益や寄与分があるような場合であっても、他の相続人が否定すれば、特別受益や寄与分があることを証明する必要があります。

例えば特別受益であれば、預金の入出金履歴を見ることで生前贈与が分かる可能性もありますが、金融機関はいつまでも入出金履歴を残しておかない場合が多いようです。

このような場合、せっかく有利な事情があっても、証拠がなくなってしまって証明できないという事態もあり得ますので、そのような場合には注意が必要でしょう。

上記のような場合を考えると、よほど例外的な場合でなければ、一般的には遺産分割は先延ばしをせずに、早めに行った方がいいと言えるでしょう。

弁護士 杉浦恵一

令和3年に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定され、土地所有権を国に引き取ってもらう制度が新設されました。

それまでは土地の所有権を一方的に放棄することはできないと解釈されていましたので、相続等で使用する予定がない土地・使い道のない土地を取得しても、そのまま放置され、誰が所有者なのか分からない状態になることが増えていました。

このような状態を解消し、所有者不明土地を減らすための施策の一環として、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されましたが、未だ実際の運用はなされていませんでした。

この法律ですが、ついに令和5年4月27日から制度が運用開始されることになりましたので、使い道のない土地の処分に困っている場合には、この制度を使うことで土地管理の負担を免れることができる可能性もあります。

まず、対象は土地のみであり、建物や動産などは対象外です。

また、対象となる土地も、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限るようです)で取得した土地が対象であり、売買や贈与などの取引行為によって取得した土地は対象外のようです。

そのため、土地を買ってはみたが使い道がなかったので国に土地を引き取ってほしいというような場合は、この制度は使えないようです。

(※共有の土地で、他の共有者が相続により共有持分を取得した場合には、売買等の取引によって土地持分を取得した他の共有者も、相続等により共有者となった方と共同申請をすれば、国庫帰属制度を使うことができるようです。同法2条2項)。

この相続土地国庫帰属制度を使う流れとして、以下のような流れが説明されています。

また、土地ならどのような土地でも国庫帰属させることができるかといえば、そのようなことはなく、以下のような土地は国庫帰属させることができない(申請が不承認になる)とされています。

といった土地は国庫に帰属できない土地の例として挙げられています。

大きな問題がない土地であれば、第三者に売却して解決できる可能性がありますので、そのような問題がない土地ではなく、処分できないやっかいな土地は、上記の要件のうちどれかにあてはまる可能性が十分に考えらえます。

そうしますと、相続土地国庫帰属制度の対象になる土地は、思ったよりも限られてくる可能性があります。

法務省のQ&Aでは、農地や山林であっても、除外される要件に該当しなければ相続土地国庫帰属制度の対象になるとされていますので、農地でこの制度を使いたい方は多いかもしれません。

これ以外に、相続土地国庫帰属制度を使うためには、10年分の管理費用の額に相当する負担金を納付しなければならないとされています。説明では、基本的な金額が20万円とされていますが、土地の種類、地域、面積などによっても変わってくるようです。

詳細については、法務省からの案内(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)に掲載されていますので、そちらが参考になるでしょう。

これから始まる制度ですので、運用によって使いやすさに違いが出てくるとは思われますが、今まで認められなかった土地所有権の放棄が認められるのに近い制度が始まりますので、どのような運用がなされるか注意が必要でしょう。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会