弁護士 杉浦恵一

近年の高齢化に伴い、高齢の親などを(推定)相続人が介護する期間が長くなってきていることが考えられます。介護をする場合でも、被相続人の近隣に住んでいる親族が介護をする場合が最も多いのではないでしょうか。

一部の(推定)相続人やその家族のみが介護をしますと、(推定)相続人間での不公平感が高まり、後の相続の際に遺産分割の方法でもめやすくなると思われます。このような場合、寄与分の制度が用いられることがあります。

ただし、寄与分に関してどのような制度なのか漠然としかわかっていない方も多いのではないかと思われます。

まず民法の条文から確認しますと、寄与分とは民法904条の2第1項で、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」と定められています。

この条文の記載からしますと、寄与分が認められる要件として、①「被相続人の財産の維持又は増加について」、②「特別の寄与」、という部分に分割できるのではないでしょうか。

まず、「被相続人の財産の維持又は増加について」という部分ですが、被相続人の財産が維持され(=減少が食い止められ)、または増加しているという結果が必要になってきます。

何らかの行為を行ったものの、その行為が結果を伴わなかった場合、つまり被相続人の財産の状況に影響を与えなかった場合には、寄与分は認められないのではないかと考えられます。

また、「特別の寄与」という部分は、あえて「特別の」と記載されて定められている以上、通常の親族・(推定)相続人として期待される以上の水準での貢献が必要だと考えられます。

民法上、親族間には扶養義務がありますので、そのような扶養義務の程度を超えるようなものが期待されています。

また、被相続人との身分関係によっても、期待される程度が異なることが想定されます。例えば夫婦間であれば、子や孫よりも大きな貢献がなければ寄与分が認められないこともあり得ます。夫婦間の扶養義務・協力義務は親子間よりも強いと考えられ、実際に法定相続分も配偶者は多く定められています。

寄与分が認められるためには、上記のような要件を満たす必要性があります。寄与分が認められる類型・パターンとしては、いくつかのパターンが想定されます。

無報酬かそれに近い形で、被相続人が行っていた事業・仕事へ協力し、被相続人の財産が増加したパターンが想定されます。

相続人から被相続人に対して、金銭その他の財産上の給付をするというパターンがあり得ます。例えば、不動産を買う際の資金援助や何らかの資金援助が考えられます。

あくまで出資として無償であげた場合が想定され、貸し付けている場合には別途、貸借関係が生じます(被相続人にとっては負債、貸している相続人にとっては債権となります)。

最も多いパターンではないかと思われますが、無報酬かそれに近いような状態で被相続人の介護・看護を行い、被相続人の支出を減少させた(財産の維持に貢献した)というパターンがあります。

この場合でも、親族としての扶養・協力義務を超えるような特別なものである必要性(職業として介護をしている人と同程度)がありますので、家事を手伝っている程度であったり、被相続人が介護を必要とする程度が低いような場合には、寄与分として認められないこともあります。

被相続人に資力がなく、被相続人へ継続して生活費を渡しているなどの扶養をしているパターンも考えられます。

この場合、同居して被相続人名義の家を使っているような場合(一定の対価関係が想定される)や、各相続人がそれぞれ一定の扶養をしている場合(特別性に欠ける)は、寄与分としては認められない場合も想定されます。

裁判所で寄与分を主張するような場合には、どのようなパターンの寄与分なのかを意識して主張、証拠提出をする必要があるでしょう。

弁護士 杉浦恵一

近年の少子化により、相続人がいない状態で亡くなる方が増えているようです。報道機関が裁判所に取材したところによれば、2023年度の相続人がいないことで国庫に入った財産額が約1015億円に達しているということでした。 2013年度の相続人がいないことで国庫に入った財産額が約336億円だったということですので、相続人がいないことで国庫に入る金額は年々増え続けているようです。

民法で定められた法定相続人の順位は、第1順位が子(などの直系卑属、民法887条)、第2順位が親(などの直系尊属、民法889条)、第3順位が兄弟姉妹(同条2号)という順番になっています。

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となり(民法890条)、他に相続人がいるか否か、他の相続人が子、親、兄弟姉妹のどれに当たるかで配偶者の法定相続分は異なってきます。

このような相続人が全くいないか、又は相続人の全員が相続放棄をしたような場合には、相続人がいなくなります。

相続人がいなくなった場合には、亡くなった方の遺産はどのようになるのでしょうか。

まずは、遺言書がある場合を考えてみます。

遺言書は、亡くなる方の最後の意思表示ということで、最大限に尊重されるべきと考えられますが、あくまで亡くなる方の財産や祭祀承継など、法的に決められる点については限度があります。

相続人がいても、いなくても、遺言書を作ることは可能です。

相続人がいない場合には、相続人以外の誰か(法人、団体も可)に財産を残すという内容にすることができます(「遺贈」といいます)。

このような遺言があれば、遺贈をされた方(団体)はその遺言の内容に従って財産を受け取ることができますし、内容によっては遺贈を受けないことも可能です。

ただし、遺言書の場合には、その遺言が必ずしも見つかるとは限りません。

自筆の遺言があっても、一人暮らしなどで見つけられず、いずれ廃棄処分にされてしまう可能性はありますし、自筆の遺言を法務局に預けていたり、公証役場で公正証書遺言を作っていた場合でも、誰も把握していなければ検索されずに終わってしまう可能性もあります。

相続人がいない(はっきりしない)場合には、民法上、相続財産清算人を選任することになります。

民法951条では、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」とされ、同952条では、「前条の場合には(注:相続人があることが明らかでないとき)、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。」とされています。

そのため、相続人ではなく、遺言で受遺者にも指定されていないが、一定の利害関係がある場合には、裁判所に相続財産清算人の選任を申立てし、相続財産清算人に財産処分などをしてもらうことが考えられます。

この際に、財産があることが不明な場合や財産が少ない場合には、裁判所に予納金を納める必要がある場合もあります。

相続財産清算人の選任を申し立てるのは、債権者(住居が明け渡されなくて困っている賃貸人など含む)や、特別縁故者の可能性がある方が多いようです。

相続財産清算人は、選任されますと相続人を探しつつ、財産を調査し、財産の処分などを行っていきます。

そして、相続人が見つからない場合には、負債があれば債権者に弁済する等をして、残りを国庫に納めます。

このような手続きを経て国庫に入る金額が、近年では1000億円超になっているそうです。

また、相続人がいない場合でも、特別縁故者だと主張する方がいれば、一定の期間内であれば財産を分与するように申し立てることが可能です。

民法958条の2では、「前条の場合において(注:相続人としての権利を主張する者がいないとき)、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」とされています。

つまり相続人ではなくても、被相続人の療養看護に務めたとか、何らかの特別の関係にあった場合には、遺産を分与するように求められます。

例としては、相続人ではない血縁関係が多少離れた親戚や内縁関係の方が多いようです。

ただし、どの範囲で分与するかは裁判所の裁量と考えられていますので、必ずしも全部が分与されるとは限らず、一部しか認められない場合や全く認められない場合もあります。

このように、今後は相続人がいないという事例が増えていくことが予想されますので、そのような場合も想定をしておく必要があるでしょう。

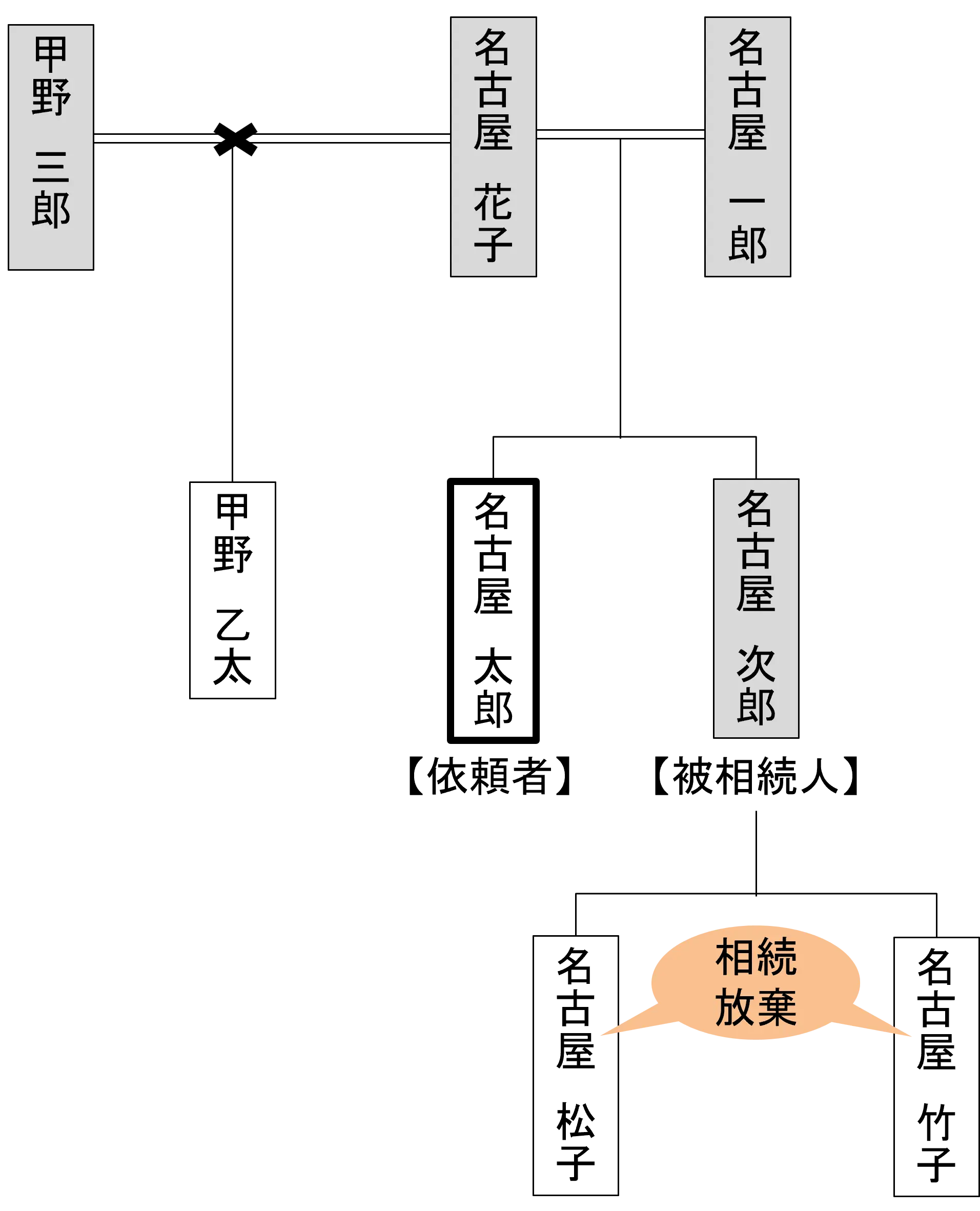

被相続人:依頼者の弟

相続人:被相続人の子ども←相続放棄が判明

その結果、相続人は

被相続人の兄(依頼者 60代男性)、

被相続人の異父兄弟(60代男性)

最初、依頼者様は、弟が突然亡くなったが、自分は相続人ではないから弟の遺産の整理ができないということで、音信不通となっている弟の子どもたちに遺産を引き継ぐべく、弊所に相談にいらっしゃいました。 そのため、最初は、相続人調査ということで受任をしましたが、調査の結果、子供たちが相続放棄をしていることが判明しました。

被相続人の子どもたち全員が相続を放棄したことで、被相続人の兄である依頼者様と異父兄弟の方が相続人となりました。 依頼者様が、異父兄弟の方と直接遺産分割のやり取りをすることは避けたいということでしたので、次は、遺産調査ともう一人の相続人である異父兄弟の方との遺産分割について依頼を受けました。

依頼者様の希望は、できることなら異父兄弟の方には相続を放棄してほしいということでしたので、遺産調査と並行して、当職が異父兄弟の方に手紙を送り交渉したところ、異父兄弟の方が快く相続を放棄してくださいました。

結果として、依頼者様は、弟さんの遺産を単独で取得することができました。

6カ月

本件は、被相続人と異父兄弟の方が疎遠だったこともあり、異父兄弟の方が配慮してくださり、相続放棄に協力してもらうことができました。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、スムーズに進めることができたのではないかと感じております。

遺産の調査に少し時間がかかりましたが、比較的短時間で依頼者様が遺産を単独取得することができましたので、良い解決ができた事案だと思っています。

※こちらの記事は2025年3月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

養子縁組をしたものの、事情があって養親子関係を解消したい場合、養親と養子のどちらも生きているときは、協議もしくは裁判手続きにより離縁することになります。

一方、養親と養子のどちらか一方が死亡した場合にも、縁組は当然には解消されず、生存当事者が離縁を希望する場合は、裁判所の許可を得て離縁することになります。

これを死後離縁といいます。

民法811条6項

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

死後離縁は、親子関係を終了させるものですので、扶養義務や相続に影響を与えます。

今回ご紹介する裁判例は、養子が死亡した後、養親が養子との離縁を求めた事案です。

離縁は、既に発生している相続関係には影響を与えません。

例えば、死亡した養子に子供がいなかった場合、離縁をしても、養親は、養子の相続人となります。

一方、離縁をすると離縁後に生じた相続には影響を与えます。

養子→養親の順に死亡した場合、養子の子どもは、養親の代襲相続人となります。

しかし、養子死亡→離縁→元養親死亡となった場合、養子の子どもが養親を代襲相続することはありません。

そのため、養子の子にとっては、離縁が認められるか否かは大きな利害関係を有することになります。

大阪高等裁判所決定令和3年3月30日

事案の概要

養子縁組は、養親と養子の 個人的関係を中核とするもの あることなどからすれば、家庭裁判所は、死後離縁の申立てが生存養親又は養子の真意に基づくものである限り、 原則としてこれを許可すべき であるが、 離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなど、当該申立てについて社会通念上容認し得ない事情がある場合には、これを許可すべきではない と解される。

これを本件についてみると、一件記録によれば、本件申立ては、抗告人の真意に基づくものであると認められることから、社会通念上容認し得ない事情があるかにつき検討する。

上記認定事実によれば、抗告人と亡E夫婦は、亡Eが引き継いできたJ家の財産やHの経営を承継させることを目的として、亡Iと養子縁組したものであるところ、亡Iは、抗告人と亡Eよりも先に死亡して、その目的を遂げることができなくなったことが認められる。

そして、利害関係参加人は、亡Iの死亡により、抗告人の代襲相続人の地位を取得したものではあるが、既に、大学を卒業して就労実績もある上、亡I及び亡Eから相当多額の遺産を相続しているものであって、上記代襲相続人の地位を喪失することとなったとしても、生活に困窮するなどの事情はおよそ認められない。

その上、抗告人と利害関係参加人との関係は著しく悪化しており、利害関係参加人は、Hの代表取締役及び取締役を辞任したことも認められる。

上記の諸事情に照らせば、本件申立てを許可することにより、利害関係参加人が抗告人の代襲相続人の地位を失うこととなることを踏まえても、本件申立てについて、社会通念上容認し得ない事情があるということはできない。

この点、利害関係参加人は、本件申立ては、抗告人の推定相続人から利害関係参加人を廃除することを目的としてされた恣意的なものであると主張するが、抗告人と利害関係参加人との関係は著しく悪化しており、一件記録によれば、 抗告人には、利害関係参加人を自らの相続人から廃除したいという思いがあることはうかがわれるものの、そのような意図があるからといって、上記の諸事情に鑑みれば、本件申立てについて社会通念上容認し得ない事情があるとはいえないとの上記判断を左右するものとは認められない。

以上によれば、本件申立ては、これを許可すべきである。

以上の次第で、上記判断と異なる原審判は相当ではないから、これを取り消した上、本件死後離縁の申立てを許可することとする。

本決定以前の福岡高等裁判所平成11年9月3日決定では、民法811条6項について

「道義に反するような生存当事者の恣意的離縁を防止するために,死後離縁を家庭裁判所の許可にかからしめたものと解するのが相当」

として、死後離縁が恣意的なものかどうかが判断基準とされていたものと思われます。

本件原審(神戸家庭裁判所姫路支部令和2年11月16日)も、福岡高裁と同様の基準を用いて、

「推定相続人廃除の手続を潜脱する目的でなされた恣意的なものであると認めざるをえないから、これを許可するのは不相当である。」

として、離縁を不許可としました。

これに対し、本決定は、死後離縁を 「原則としてこれを許可すべき」 として、例外として 「社会通念上容認し得ない事情」 がある場合には、死後離縁を許可すべきではないとの枠組みを示しました。

そして、「社会通念上容認し得ない事情」の具体例として、離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなどをあげ、本件具体的当てはめのなかで、

離縁を求める理由の中に利害関係人を廃除することが含まれていたとしても、社会通念上容認し得ない事情があるとはいえないとしました。

本決定は、養子縁組の本質である養親子関係の個人的関係を重視し、要親からの死後離縁の要件を従前より緩めた裁判例だと解されます。

離縁、死後離縁には、一定の判断の枠組みがありますので、悩まれている方は、弁護士に相談されるのがいいと思います。

弁護士 杉浦恵一

これまで相続では、財産があって問題になること、財産があって親族間でもめることが想定されてきました。財産がない場合や、財産があっても負債の方が多い場合には、基本的には相続放棄で対応され、時には限定承認によって対応されてきました。

しかし、近年では、相続で財産がある場合でも、その一部の財産を取得したくない、できるだけ少ないコストで処分したい、というニーズがあることが注目されています。

その代表的な例として、山林があります。地目が山林となっている土地でも、現在は開発され、市街地になっている物件もあります。しかし、地目が山林になっている土地は、多くの場合、かなりの山奥にあり、全く開発されておらず、そもそも具体的な場所すらも不明という場合もあります。

かつては林業や狩猟などで使われていた場合も、時代の移り変わりとともに利用されずに使用方法がなくなってしまった山林や、いわゆる原野商法などで将来の値上がりを期待して購入されたものの、バブル崩壊等で値上がりや開発の期待がなくなり、そのまま放置されている山林など、被相続人が山林を所有している理由は様々ですが、相続が発生した際に不動産登記を確認すると、知らなかった山林を所有していることが分かることもあります。

このような場合、相続をするとして、一部の財産のみ相続をしないということはできません。限定承認では負債の範囲内でしか責任を負わない=少なくとも財産上はマイナスにならない、ということは可能ですが、一部を相続しつつ一部の相続を放棄するということはできません。

では、このような処分の難しい山林が見つかった場合には、どのように対応したらいいのでしょうか。

山林を処分する上で、第三者に売却するということが考えられます。

山林の中には、比較的市街地に近い場所にあったり、道路に近い場所にあったり、キャンプ場や別荘地などの山林中で開発された土地に近い場所にある場合もあります。

このような場合には、近くの施設、設備とあわせて利用する目的で第三者に売却をすることができる可能性もあります。

ただし、このような比較的条件のいい山林である必要がありますし、そのような山林に価値を見出す第三者をどのように見つけるかという問題もあります。

近年では、前に挙げたような処分困難な不動産を処分するニーズがあることに着目し、処分困難な不動産をある程度の費用の支払いと引き換えに買い取る不動産業者も見られるようです。

このようなところに依頼をすれば、山林も処分できる可能性があります。

しかし、このような不動産業者はある程度の費用を受け取ることと引き換えになるようですので、山林の処分にかなりの費用がかかる可能性があります。

また、処分困難な不動産を引き取った不動産業者が、その後の不動産をどのように扱うのかという問題があります。

例えば、そのような不動産業者が、不動産を持ったまま倒産してしまう可能性もあり、将来的に前所有者に対して何らかの責任が追及される可能性も否定はできないでしょう。

相続によって土地所有者が分からなくなったり、土地が荒廃してくという問題が生じていることから、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が開始されました。

一定の要件を満たす場合には、相続等で取得した土地を国の名義に変更することが可能です。相続土地国庫帰属制度は、宅地のみではなく農地や山林も対象になっていますので、山林の処分で困っている場合には、このような制度を使うことも考えられます。

ただし、一定の費用がかかりますし、他人が土地を使用収益できる権利があったり、管理等に過分な費用がかかるような土地(例として、入会権が設定されている土地、建物が建っている土地、抵当権が設定されている土地、電線が通っているような土地、墓地のある土地、水路のある土地等)は利用できない場合もありますので、注意が必要でしょう。

自治体の中には、林業の振興に力を入れている自治体もあります。

そのような自治体であれば、条例で山林の寄附に関する条例を定めており、山林の寄附を受け付けてくれる場合もあります。

そのため、そのような林業への振興に力を入れていないか、山林の寄附を受け付けていないか、自治体に聞いてみることも考えられます。

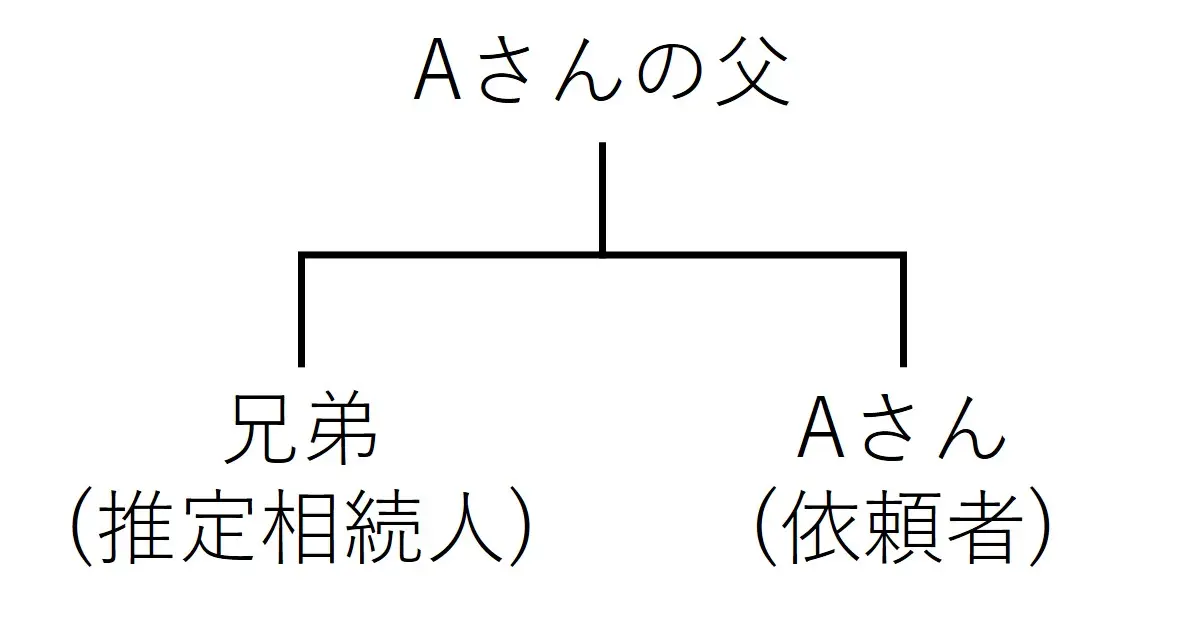

被相続人:依頼者の父親

相続人:依頼者(Aさん)、依頼者の兄弟

Aさんは、実家から離れて暮らしており、他の兄弟(推定相続人)も同じく離れて暮らしていました。そのような中、Aさんの父親が亡くなり、兄弟との間で遺産分割の話をする必要が出てきました。

Aさんと兄弟が話をしましたが、専門的なことや進め方が分からず、どちらも弁護士に相談等をしていなかったため、話が進みませんでした。

そのため一人では手に負えないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんのお話をお聞きし、基本的には全て換価して遺産分割をしたいということでしたので、Aさんの代理として兄弟と話をして、実家不動産を共有にした上で売却するという遺産分割協議がまとまり、不動産を売却することができました。

約1年

遺産分割協議では、相続人の調査(戸籍の収集)、遺産に関する資料の収集といった作業から、遺産分割協議書の作成、不動産の登記、売る場合のその後の売却手続といった様々な手続き、準備が必要になって参ります。

このような手続きは、例えば仕事をしながらでは難しかったり、ある程度の知識がないと進まないこともありますので、遺産分割の方向性について揉めていない場合であっても、弁護士等の専門家に依頼した方がスムーズに進む場合が多いのではないかと思われます。

被相続人:両親

相続人:依頼者、依頼者の兄弟の配偶者(外国籍)

Aさんは、両親が残した土地がありましたが、両親がなくなってからかなりの長期間にわたり、遺産分割をせずにそのままにしていました。 相続人である兄弟とも疎遠になっていましたが、相続の登記をしなければ過料が科されるという話を聞いて遺産分割の話をすすめようとしました。

しかし、相続人を確認すると、兄弟が亡くなっており、また兄弟が亡くなる際には外国人と結婚した状態であったこと(つまり外国人が相続人になること)が分かりました。

その外国籍の配偶者の行方が分からず、調べ方も分からないAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、過去の戸籍や戸籍の届出、出入国在留管理庁への照会等を行い、少なくともその外国籍の配偶者が日本国内にはいないらしきことを突き止めました。

その後、裁判所と協議しながら不在者財産管理人の選任申立てを行い、その外国籍の配偶者の不在者財産管理人を選任してもらうことで、遺産分割協議ができるようになりました。

約4か月(不在者財産管理人の選任)

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。逆に言えば、相続人のうち1人でも欠けると遺産分割協議を成立させることができません。

相続人のうち行方が不明な方がいますと、不在者財産管理人の選任してもらい、その管理人が代わって遺産分割協議に参加してもらわなければならない可能性が出てきますので、かなり時間がかかる可能性があることに注意が必要です。

Aさんの父親の遺産として山林がありました。Aさんの父親が亡くなった際に、他の兄弟もいましたが、どの相続人も山林はいらない、相続をしたくないということで争いになりました。 最終的にどうしようもなかったことから、この山林は相続人が法定相続分で共有することになり、共有の登記を経ませましたが、山林の処分方法が決まりませんでした。

このような問題に関して、新しくできた制度:相続土地国庫帰属制度を用いて国に引き取ってもらう方法も考えられましたが、少なくとも20万円以上の費用がかかることになります。

何かないかと方法を探した結果、遺産の山林が所在している自治体が林業を振興しており、自治体が山林の寄附を受け付けていることが分かりましたので、 自治体に連絡をして山林の寄附について尋ね、場所や状況によっては山林を寄附で引き取ってもらえることが分かりました。

そのため、必要な資料を準備して自治体の担当課に送り、最終的には山林の名義を自治体に変更することができました。

約4か月(遺産分割終了後)

山林や原野など一般には使い道がなく、引き取り手もいないような不動産(いわゆる負の不動産)が注目されています。このような土地が放置されることを避けるため、

相続土地国庫帰属制度ができましたが、建物があると利用できない(建物の解体費用がかかる)等の問題があり、どこまで利用されるか不透明です。

自治体によっては山林の寄附を受け付けているところもありますので、このような寄附も1つの方法となるでしょう。

あるところに、Aさんというおばあさんがいました

Aさんは、子育てが一段落した50代のときに一念発起して株式会社を興しました。その会社は、Aさんが代表取締役に就任しているほかは、従業員としてAさんの長男のBさんがいるのみで、事実上、Aさんの個人経営でした。Bさんが尽力したことで、会社は黒字経営で、Aさんが100%保有する会社の非公開株はそこそこの価値がありました。また、Aさんは代表取締役としてその会社から多くの収入を得ていたので、預貯金も貯まっていました。

やがてAさんが亡くなり、Aさんの遺産分割協議をすることになりました。Aさんは、ずいぶん前に夫と離婚していますが、Bさん、Cさん、Dさんの3人のお子さんがいました。法定相続分どおりに分けると、Bさん、Cさん、DさんはAさんの遺産を3分の1ずつ分けることになります。

………Bさんが、会社を大きくしたから、Aさんには多額の財産があるのに?

という事例を考えます(もちろんフィクションです)

共同相続人中に、被相続人財産の維持又は増加について「特別の寄与(貢献)」をした者がいる場合に、そのような特別の寄与(貢献)をした者に対して、その貢献に応じた相当額の財産を取得させる「寄与分」という制度があります。

(https://www.nagoyasogo-souzoku.com/contribution/)

寄与分として認められるには、被相続人の財産の維持または増加への貢献が、「特別の寄与」といえることが必要ですが、特別の寄与と言えるためには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。

(https://www.nagoyasogo-souzoku.com/contribution/special/)

財産の維持や増加への関わり方は、Bさんのように家業に従事した場合の他、金銭等財産を出資する、療養介護を行う、衣食住の面倒をみるなどして扶養する、賃貸不動産等の財産を管理するなど、様々な態様があります。態様によって、「特別の寄与」といえるための要件は異なります。

Bさんのように家業に従事した場合は、①特別の貢献であること、②無償性、③継続性、④専従性が要件になります。

①特別の貢献とは、行為内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていること、②無償性とは、提供した労務に見合った対価を受け取っていないこと、 ③継続性とは、労務の提供が一定以上の期間(3年程度以上)に及んでいること、④専従性とは、労務の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するもの(週1、2程度では認められない)であることです。

Bさんが会社から従業員としての十分なお給料をもらっていた場合ですと、②の無償性が満たされないため、会社への貢献は「特別の寄与」とは認められません。 仮にBさんが会社から給料をもらっていなかったとしても、Aさんと同居するなどして、生活費を負担してもらっていた場合は、無償性が認められない可能性があります。

仮に、Bさんの会社に対する貢献が特別の寄与として認められたとしても、Bさんの特別の寄与により、いくらAさんの財産が増加したのかを資料に基づいて計算できなければなりません。 Bさんが寄与分を主張するのであれば、Bさんがその資料を準備しなければなりません。

相続において不公平に感じるようなことがあっても、法的に報われるためには、それなりの主張・立証が必要になります。

相続についての疑問点があれば、是非法律相談にお越しください。

弁護士 杉浦恵一

近年では、高齢化・少子化等により冠婚葬祭の機会が少なくなってきているのではないでしょうか。冠婚葬祭のうち「葬」つまり祭祀承継・葬儀・埋葬の点では、近年、墓じまいをすることが増えてきていると思われます。

墓じまいは、墓地を廃止して永代供養等に切り替えることが多いとは思います。そのほかの方法として、墓地を維持、管理だけではなく、そもそも最初から墓地を用意することが難しいということや、宗教的な観念から「散骨」を選択する方も増えているのではないかと思います。

しかし、「散骨」といっても法的な定義があるわけではありません。 今のところ、散骨という埋葬方法、祭祀の方法を包括的に規制する法令は特にありません。

散骨については、東京都保健医療局のホームページの解説内容(こちら)が参考になります。 現時点の法令では、散骨は具体的・包括的に規制されていませんので、特に管轄する行政庁がなく、許可・届出といったような行政的な規制はありません。

ただし、個別の法律に抵触する可能性もありますので、その点は注意が必要でしょう。 例えば、墓地、埋葬を規制する法律として、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。

また、刑法190条(死体等遺棄罪)では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。

散骨には、民事的なトラブルや風評被害、心理的瑕疵の問題など、様々なリスクが考えられます。

散骨を実施する場合には、個別の法令や民事問題をよく理解し、慎重に判断する必要があります。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会