依頼者 Wさん

相続人 Wさんを含む兄弟5名

お父様がお亡くなりになった相続人Wさんから相続手続きの依頼を受けました。相続人はWさん含めた兄弟5名で、Wさんはお父様と同居して身の回りのお世話をしていました。お父様は生前、自筆証書遺言書を作成しており、遺言書には、遺産の全てをWさんに相続する、遺言執行者はWさんとする、という事が書かれておりました。

この遺言書をもって、お父様が生前取引していたX銀行に、Wさんが執行者として預金の解約をすることになりました。X銀行において解約手続きを請求した際に、お父様が貸金庫を契約していたことが判明しました。

遺言書には遺言執行者選任についての文言はあったものの、執行者による貸金庫の開扉等について記載はありませんでしたので、X銀行は預金の解約手続きには応じるが、遺言書に貸金庫の開扉等について記載がない以上、Wさんのみでの貸金庫開扉はできないとのことでした。

公証人の立会による貸金庫の開扉も検討しましたが、今回はWさん以外の相続人4名とは関係が良好であったことから、相続人全員から開扉の同意書を取得した上で、貸金庫を開扉、内容物を取得、解約の手続きをしました。

なぜX銀行は開扉を拒んだのでしょうか。

そもそも貸金庫を開ける事ができるのは、原則は契約者のみです。貸金庫の契約者がなくなった場合は、遺産分割協議が確定するまでは相続人全員で準共有している状態になります。仮に準共有にも関わらず、相続人の一人が貸金庫を開ける事ができてしまうと、共有物である中身を独り占めする事が可能となってしまいます。そうなると開扉させた金融機関に対して他の相続人は善管注意義務違反を追及することになるでしょう。金融機関としてはそのようなことがないように貸金庫の開扉を一時停止し、開扉には貸金庫を共有している相続人全員の同意を求めるようになるのです。

ただ、全員の同意がもらえればよいですが、相続人の仲が悪く遺産分割協議がまとまらないときは、貸金庫を開けることは非常に困難になってしまいます。よって、金融機関により対応は異なるとは思われますが、遺言執行者といえども、遺言書に貸金庫の開扉等について権限がある旨の記載がなければ、遺言執行者単独での開扉はできず、開扉についての相続人全員の同意を求めてくると考えられます(金融機関によっては公証人立会いの元、事実実験公正証書の作成を条件に開扉をできることもあります。)。

そこで、遺言書を作成する際には貸金庫の開扉、内容物の取得、契約の解約をする権限を遺言執行者に与える旨の記載をするようにお勧めします。また貸金庫の注意点としては、遺言書を貸金庫に保管しておかないようにすることです。確かに遺言書の紛失は防止できますが、相続人が遺言の存在に相続人が気がつかない、又は気づいていても開扉できない事があり得るからです。

貸金庫は有益なものですが、注意して利用する必要があります。

人が亡くなり、亡くなった方に財産があれば、原則として遺産分割をする必要があります。

遺産分割は、遺言書がなければ、まずは相続人による話し合いで解決できないか試みることが多いと思われます。遺産分割は、誰が何を取得するか決める手続きですので、相続人の間で誰が何をもらうか決めることができれば解決します。

遺産分割の合意は、一種の約束、契約のようなものですので、一度合意すると、相続人の一人が勝手に取り消したり、覆したりすることはできないのが原則です。

遺産分割の合意ができなければ、話し合いで解決することができなくなります。話し合いで解決できないような場合に、誰が何を取得するか決められないとすると、遺産の取得者が決まらず、財産を活用することができず、社会的な不利益が出て来ることになります。

住んでいる自宅であれば、遺産分割ができず、亡くなった方の名義のままになっていても、住んでいる方にとっては不利益はありません。

しかし、預貯金や有価証券は、亡くなった方の名義のままになりますと、引き出したり、売ったりとできなくなり、不利益が大きいでしょう。

では、遺産分割の合意ができない場合に、どのような手続きがあるのでしょうか。このような場合には、まずは家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申立てをします。

調停を管轄する裁判所は、申し立てられる側の方の住所を管轄する裁判所です。申立てられる側の方が複数人いれば、そのうちどこにするかは任意です。

遺産分割調停は、あくまで家庭裁判所で話し合いの機会をもつという手続きです。そのため、この段階では、話がついて相続人全員で合意できなければ、調停では何も決めることができず、遺産の名義を変えることもできない、ということになります。

遺産分割調停で話がつかない場合には、調停が不成立になり、そのまま自動的に遺産分割審判という手続きに移行することになります。

遺産分割審判は、簡易な裁判のような手続きで、最終的には裁判官が遺産の分け方を決めることになります。

民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。

遺産分割審判で遺産の分け方が決められる場合も、この条文に基づいて判断されますが、判断の要素が複数あり、相続人の状況までも含まれていますので、裁判官にかなりの裁量があると考えられます。

遺産分割審判の内容は、法定相続分、寄与分、特別受益の規定に従う必要はあるのですが、それを踏まえて計算された具体的な相続分の範囲内であれば、裁判官はかなりの裁量をもって、誰にどのような財産を取得させるか決めることが可能だと考えられます。

例を挙げますと、相続人のうちAとBの2人が、いずれも自宅を取得したいと争っている場合、AとBの相続分の範囲内であれば、裁判官がAとBのどちらに不動産を取得させるか、もしくは2分の1ずつにしたり、割合を2分の1から変えて共有にしたり、いずれも裁量の範囲内だと考えられます。

遺産分割調停と遺産分割審判には、このような違いがあります。審判だとどうなるか分かりませんので、可能な限りは話し合いで結論を出した方が無難だと思われますが、誰が何を取得するかどうしても決まらない場合には、最終的には審判で結論が出されることになります。

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺贈や生前贈与などにより特定の者にだけ財産が遺された場合にも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限って、一定割合の遺産の取り分(遺留分)を請求できる制度です。

今回の民法(相続法)改正により、遺留分に関してもいくつか見直しがされました。

現行では、遺留分減殺請求をすると、遺贈や贈与は遺留分を侵害する限度で当然にその効力を失い、原則として対象とされた財産は、受遺者・受贈者と遺留分権利者の共有ということになります。

たとえば、遺贈の財産が不動産であったり、会社経営者の自社株であったりすると、遺留分減殺請求により、受遺者と遺留分請求した他の相続人との共有状態となり、不動産の共有関係の解消をめぐり新たな紛争を生じたり、株式が共有になることで事業承継に支障が生じることになったりします。

改正法では、遺留分権利者は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとしました。(改正法1046条・遺留分侵害額請求権)

これにより、遺産をめぐる複雑な共有状態が生じることがなくなり、早期解決が図られます。

現行では、遺留分の算定の基礎となる財産の額に加えられる贈与の範囲について、相続人以外に対する贈与は、原則として「相続開始前の1年間にしたもの」に限定されますが、相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、原則として「全ての期間の贈与」が算入されます。

何十年も前の贈与も遺留分算定の基礎となるため、遺留分減殺請求されると、まず遺贈から減殺されるので、受遺者が知らない大昔の贈与により受遺者に予期しえない損害を与える恐れもあります。

改正法では、「相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前10年間にされたもの」に限って算入する、としました。(改正法1044条)

相続登記促進のため、国の新たな施策が行われます。それは一部土地の所有権移転登記についての登録免許税の免税措置です。

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,

登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載しなければなりません。

登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載してください。記載がなければ免税措置は受けられないことになっています。

不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合,最近は,相続登記が未了のまま放置されることが多くなっており,社会問題となっています。

⾃分の権利のため,次世代のために,未来につながる相続登記をしましょう。

※不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

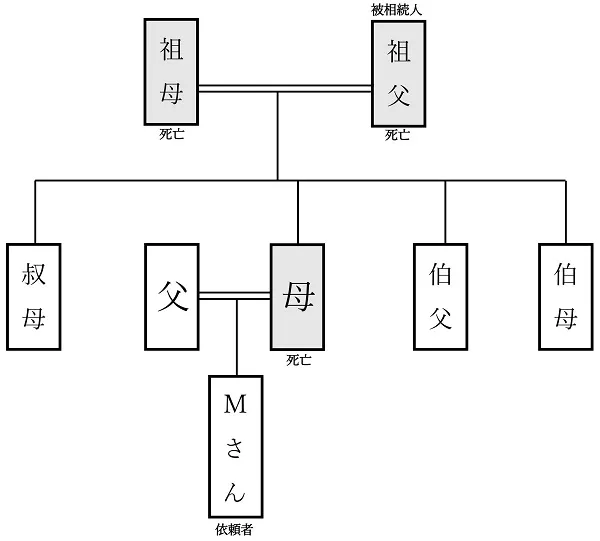

依頼者: Mさん

Mさんは、幼少の頃に父が亡くなり、祖父の代襲相続人となっていましたが、そのことを認識していませんでした。祖父が亡くなり、叔父から何か書類を書くように言われましたが、それが何か分からないまま署名押印していました。

その後、税務署から税金に関する連絡があり、自分が遺産分割協議書に署名押印したことに気付いて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、分割協議書に署名押印した経緯、署名押印後の経緯を詳しく聞いた上で、交渉ではまとまらないと思われたことから、遺産分割協議の錯誤無効を主張して、訴訟を起こすことにしました。

裁判の中では、様々な主張を行い、尋問をした上で、最終的には勝訴的な和解になりました。

ご相談では、遺産分割協議書に署名押印したが、内容を見ていない、又は聞いてた内容と違うので何とかしたいというご相談が、たびたびあります。

しかし、実際には、見ていなかったことを証明することが難しく、いったん成立されたと思わしき分割協議を無効にすることは容易ではないと言えます。

今回の件は、分割協議書に記名押印をした経緯が細かく分かり、相手方の対応もある程度確認できたため、例外的な事案と言えるでしょう。

2年

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

弁護士 杉浦 恵一

生前から遺産分割の準備をしておく方法として代表的なものは、遺言書の作成、生前贈与をする、死因贈与契約、といったものが代表的なものだと思います。ただ、どれも一長一短の特徴があります。例えば、遺言であれば事前に亡くなった際にどのような財産が残っているか分からなかったり、自筆の遺言書であれば紛失してしまう可能性もあります。

生前贈与は、贈与する時点で誰に何を渡すかを決められるのですが、手元に残しておくことができず、また贈与した物の使途を決めることができない、という短所もあります。

遺産分割の準備の一方法として、最近、家族信託という方法が注目されています。

まず、「信託」とは、特定の財産を誰かに譲渡しますが、その財産を譲り受けた人は、決められた目的に従って、特定の人の利益のために財産を処分したり、管理したりする、という仕組み・方法のことを指します。

信託法では、財産を譲り渡した人のことを「委託者」、財産を譲り受けた人のことを「受託者」、譲り渡された財産から利益を受ける人のことを「受益者」といいます。

信託は、業務として行う場合には信託業の免許が必要となります。そのため、一定の制約やそれなりの費用がかかりますので、日本ではさほど普及していないと思われます。家族、親族がこの信託を行うのであれば、業として行うわけではないと考えられますので、信託業の免許がなくても行うことができます。こういった信託の受託者を家族・親族、その他の信頼できる知人が行うことを、一般に家族信託と呼んでいます。

家族信託の利点ですが、後見の場合や生前贈与、遺言といったものでは設定できない内容を実現できる可能性がある点で、他の遺産分割の準備とは異なる特色があります。

例えばですが、今は自宅を使っているが、将来的に自分の意思能力がなくなったり、施設に入るなどして、自宅を使わなくなった場合には、自宅を売却して現金化したいという要望があった場合、家族信託であれば、誰かを受託者にして、自宅の所有権を譲渡し、信託契約に基づいて自宅を売却してもらうことが可能です。

他にも、収益物件を持っていて、自分の存命中は賃料を得つつ、相続が発生したら子供達に賃料を均等に分けてほしいが、子供達が揉めそうだという場合には、収益物件を親族に譲渡し、受益権を本人に設定した上、亡くなったら次の順位の受益権を子供達に均等にする、ということも考えられます。

遺言であれば、基本的に不動産は誰かに相続させるか、共有にさせるかということになり、共有になることで揉めることが予想されます。そのため、信託の方がより柔軟に、財産所有者の意向を叶えられる可能性を秘めています。

ただ、信託はこれまであまり利用されてこなかった制度ですので、今後、いろいろな紛争が生じた際に参考となる前例が少なかったり、税金の問題があるなど、慎重にならなければならない点もあります。

遺言や贈与で実現できないことがあった場合には、家族信託を検討した方がいいと思いますが、その際には、専門家に相談した方が無難でしょう。

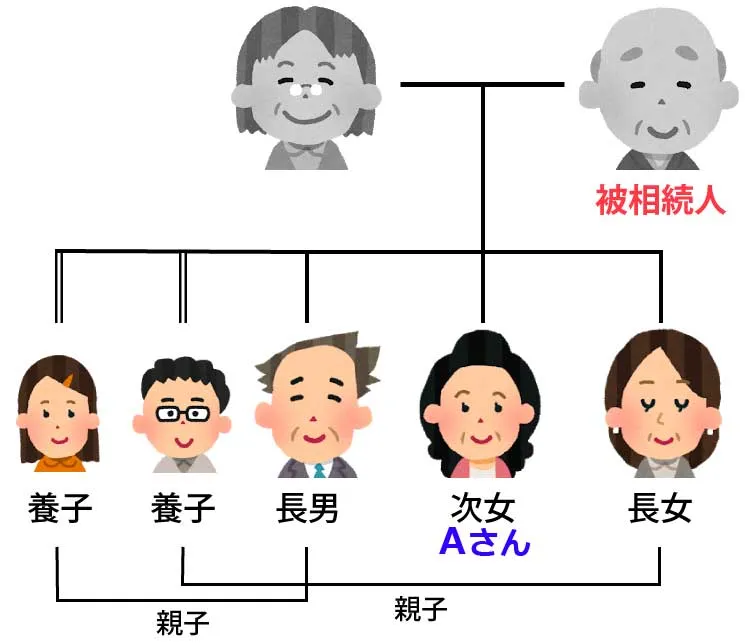

相談者:Aさん

相手方:Aさんの兄弟姉妹

お父様の相続についての相談です。

相談者Aさんの姉と弟に不動産や預貯金をすべて相続させるという公正証書遺言を遺してお父様が亡くなりました。

姉も弟も実家の近くに住んでいて、Aさんのみ嫁いで遠方に住んでいる状況でした。遺産の全容がわからないことと、自分が相続できる分はないのか?と、当事務所に相談にいらっしゃいました。

戸籍を取得して相続人を確認したこところ、姉や弟の子供たちもお父様の養子に入っていることが分かりました。

当初思っていた遺留分よりは持分は減りますが、お父様が生前「この土地はあげるよ」と言っていた不動産も他の兄弟にわたってしまったため、減殺請求することにしました。

遺産のほとんどが不動産だった為、相続した土地の一部を売却し代償金を支払うとのことでした。

そのため、合意から代償金の支払いまでの期間がかかりましたが、約束を違えることなく期限内に代償金を受け取ることができました。

遺留分減殺請求では、遺産が預貯金であればかんたんに分けることができますが、不動産であった場合、仲違いした兄弟と一つの不動産を共有することは、使用するのも管理するのも大変になります。

今回、代償金という形で遺産をうけとることになりました。

代償金を準備するのに時間がかかってしまいましたが、間に弁護士が入ることで、比較的スムーズに代償金を支払っていただけました。

1年半

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

名古屋総合リーガルグループは、「70歳からの生前相続対策セミナー」を2018年7月19日に実施いたしました。

今回のセミナーでは、代表弁護士の浅野から実際の事例から見た「相続の落とし穴」を解説し、次に司法書士の蟹江が、遺言書の重要性について講義。

さらに、税理士の宮城が節税対策についてお伝えしました。

まずはじめに、代表弁護士の浅野が、相続でトラブルになる代表的な事例を3つ上げ、説明しました。

相続対策の重要性を第一講座でお伝えした上で、次に司法書士の蟹江が遺言書について解説。

遺言書があった場合の手続きとなかった場合の手続きを比較したり、相続の様々なケースを見ながら、遺言の有無が相続の結果にどう影響するかを説明しました。

最後に相続税について、税理士の宮城が講義しました。

相続税の基本的な計算方法を説明し、それを踏まえた上で3つの節税対策について詳しくお伝えしました。

今回のセミナーは正しい相続についての知識をお伝えし、相続に対する不安を取り除いていただくことを目的としています。

相続対策をご依頼いただくのが目的ではなく、あくまで開催地域の皆様のため、地域貢献するためのセミナーです。

今後も随時開催する予定ですので、相続対策について不安がある方はぜひ次回ご参加ください。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会