Aさんは、子供のいない叔母がなくなったことで相続人になりましたが、被相続人に同居の親族がいなかったことから、遺産がどこに、どれくらいあるか分からず、また相続人の中で主導的に遺産調査等を行う人がいませんでした。

そのため、Aさんは、どのような進め方をしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、遺産の調査から遺産目録の作成、分割方法の提案、遺産分割後の換金・分配など一通りのご依頼を受け、円滑に遺産分割を進めることができました。

約6か月

遠縁の親族が亡くなり、その相続人になった場合には、遺産の所在などが分からず、遺産調査から苦労することがあります。

このような相続・遺産分割の場合、相続人が複数いても、全員が金銭的な解決・法定相続分での解決で争いが無ければ、比較的早く解決することがあります。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

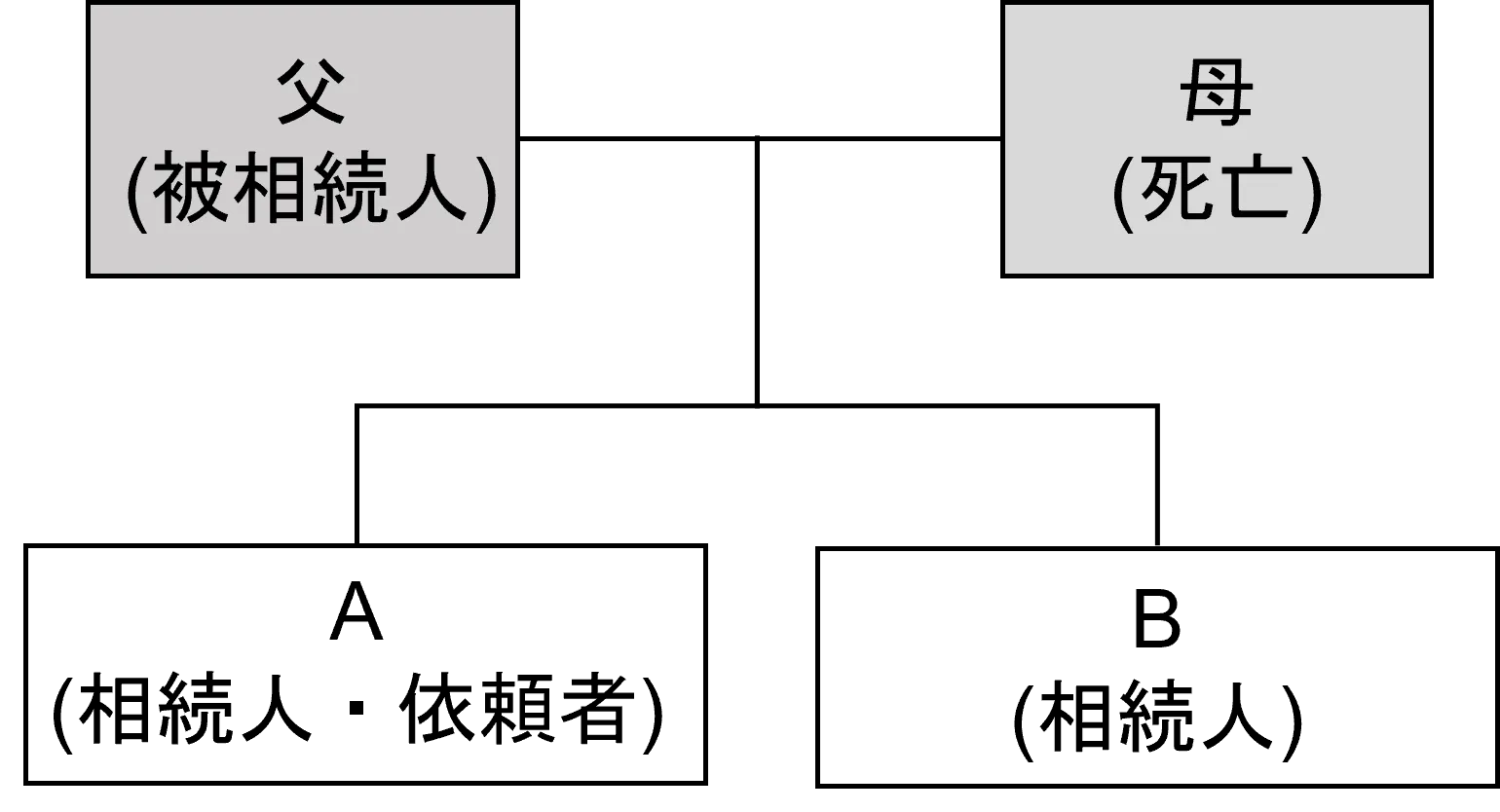

被相続人:Aさんの父

相続人:Aさん、Aさんのご兄弟

依頼者:Aさん

Aさんは、父親の相続に関して、兄弟から、生前の父親名義の口座からの出金、生命保険金の受取人を勝手に変更したという不当利得返還請求、父親が行使していないかった遺留分減殺請求、葬儀費用の分担の請求、兄弟が生前に父親に立て替えていた金銭の請求など、様々な請求をまとめて訴訟提起されました。

Aさんは、対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、相手方からの請求に対して、全体的に反論を行い、証拠を収集して提出するなどした結果、結論が不透明な争点に関して一部支払うという和解が成立し、当初の兄弟からの請求より大幅に低い金額で解決を図ることができました。

約1年

相続に関連して、生前の出金に関する請求、葬儀費用に関する請求、保険金に関する請求など、様々な派生的な問題が生じる可能性がありますが、それぞれ争点が異なり、対応方法も変わってきますので、注意が必要です。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

※こちらの記事は2022年10月31日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

令和3年の民法改正(2021年4月21日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、4月28日に公布されました。施行日は令和5年4月1日です。

改正により下記の条文が新設されました。

904条の3

前三条(903条(特別受益者の相続分)、904条(903条の贈与の価額の算定)、904条の2(寄与分)の規定)の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

つまり、令和5年4月1日以降は、但書の場合を除いて被相続人が死亡してから10年が経過すると、特別受益、寄与分の主張が不可能となり、法定相続分を基本として遺産分割をすることになります。

なお、法定相続分を基本としながらも相続人間の合意による具体的相続分によって遺産分割する余地も残されていると考えられます。

民法907条1項

共同相続人は,次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

この条文では遺産分割につき期限はありません。被相続人が死亡してからいつでも遺産分割はすることができ、時効はありませんでした。このことから、被相続人が死亡しても不動産の遺産分割がされないまま、土地登記簿も被相続人のまま放置されて現在の所有者が判明せず連絡がとれない土地が生じています。

また長期間経過した後にいざ寄与分や特別受益の主張するにも、証拠を紛失していたり、証人が死亡していたりすることがあり得ます。

このような経緯で「民法の一部を改正する法律」が成立し、民法が改正されました。

令和3年民法改正付則3によると、上記改正条文は改正前の相続にも適用がありますが、5年の猶予期間はあります。

① 相続発生日(被相続人死亡日)が令和5年4月1日以降の場合

→相続発生から10年経過時

② 相続発生日が令和5年4月1日より前

→相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方

令和5年4月1日以降は、原則遺産分割を相続開始から10年を経過後にする場合は、特別受益、寄与分は考慮されないものとなります。相続人で特別受益や寄与分を主張するつもりの方は早めに実行することをお勧めします。

※こちらの記事は2022年11月22日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は、2023年4月1日です。

その内、共有地を円滑に利用できるように、今回の改正では共有制度の見直しがされました。そのうち共有物の管理について説明します。

改正により、共有物の使用・収益に関する意思決定は、軽微でない変更・軽微な変更・管理・保存行為に分けられます。

共有物に対する管理行為(利用・改良)の意思決定には、共有持分の価格の過半数を有する共有者の同意が必要となります。

共有者間の協議がなく共有物を使っている共有者がいる場合、旧法の解釈では保護されて明け渡し請求は否定される方向にありましたが、改正により、原則は使用している共有者がいても管理行為として持分の過半数で決定できるということになります(改正民法第252条第1項後段)。

ただし、管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その使用する共有者の承諾を得なければなりません。(改正民法第252条第3項)。

また、旧民法においては、共有物使用者が他の共有者に対してどのような義務を負うのか規定はありませんでした。しかし、改正民法で共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を支払う義務を負うと規定されました(共有者間において無償とするなどの合意は可能)(改正民法第249条第2項)。

共有者は善良な管理者の注意をもって共有物を使用する義務を負うことも規定されました(改正民法第249条第3項)ので、共有物を使用する共有者が自己の責めに帰すべき事由によって共有物を破損した場合、他の共有者に対し、損害賠償する義務を負担します。

改正により、「当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。」(改正民法第252条第2項)ことになりました。

上記の「当該各号に規定する他の共有者」とは、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない者又は、共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしない者のことを言います。

旧民法下では、共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合や行方不明の共有者がいる場合には、共有物の管理が困難となる問題がありましたが、裁判所の決定を得られれば解消されることになりそうです。

ただし、管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければなりません。(改正民法第252条第3項)。

なお、この規定は、変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(例えば売買や抵当権の設定)には、当然適用されませんので注意が必要です。

管理行為(利用・改良行為)とは、処分や保存行為に当たらない行為で、主に性質を変えず価値を上げる共有地の整備や共有建物の改築があたります。また共有物を目的とする及び最初の契約が管理行為だった賃貸借契約の期間満了による更新、賃料変更の合意や土地賃貸人として賃借人に対する賃借権譲渡の承諾も含まれると解されています。

その中で賃貸借契約の締結は管理行為となるか議論はありました。賃貸借契約の締結については、変更行為にあたるとして共有者全員同意が必要な長期間の賃貸借の判断基準が明確でなかったことから、結局共有者全員同意を得ることが多く、円滑な共有物利用はできていませんでした。そこで、改正では、持分の過半数で決定することができる、短期の賃借権等の範囲を明確にし、借地借家法が適用されない短期間の賃貸借契約の締結も管理行為にあたることになりました。

(改正民法第252条第4項)

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

なお、借地借家法の適用のある賃貸借契約の締結は、更新により約定期間内での賃貸借終了が確実ではないため、上記に関わらず、原則として変更行為となり共有者全員の同意がなければ無効となります。しかし、借地借家法第25条、同法第40条の一時使用や存続期間を3年以内と約定した定期建物賃貸借については、契約で更新がないので期間内に賃貸借が終了することを明確にした場合ならば、管理行為として持分の価格の過半数の決定で設定することができます。

上記において、改正民法による管理行為についてのべましたが、特に賃貸借契約の締結は、個別的事情により、管理行為となったり、処分行為となったりすることがありますので、法律家に相談することをお勧めします。

※こちらの記事は2022年9月8日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

訃報は突然やってきます。

ご親族が亡くなられたときには、死亡診断書の提出や葬儀場の手配、年金の受給停止手続や雇用保険受給資格者証の返還など、やらなければならない手続がたくさんあります。

当該手続がひと段落し、いざ相続人で遺産を分けるという段階になったとき、そもそも葬儀費用はどのように扱われるのでしょうか。

今回は、遺産分割における葬儀費用の考え方について、ご紹介していきます。

ご親族が亡くなられた際、葬儀を執り行うことが多いと思います。

しかし、実は、この葬儀費用の取り扱い(葬儀費用は誰が負担すべきなのか)について、明確な取り決めがないのが実情です。

葬式の費用は相続人の死亡後に発生する問題ですので、亡くなられた方(被相続人)の遺産には含まれません。(=遺産分割の対象ではありません。)

そのため、遺産分割にて、当然に相続人全員で負担すべきものとして解決することができないのです。

もっとも、(本来は民事訴訟の手続で解決すべきですが)相続人全員の同意があれば葬儀費用も遺産分割に含めて考えることが可能であり、実際には、遺産から葬式の費用分を引いて、残りを遺産分割するというケースも少なくありません。

葬儀費用を誰が負担するべきかについて代表的な考え方としては、次の3つの見解があります。

1つ目は、葬儀費用は喪主が負担すべきとする見解です。

これは、そもそも葬儀を執り行うか、また葬儀を執り行うにしてもどの程度の規模や費用を想定するかは、葬儀を主宰する喪主が決めることになるため、その費用は喪主が負担するのが相当であるという考えになります。

喪主が負担すべきとする見解に立つ場合、喪主は、負担した葬儀費用について亡くなった方の遺産から支出することはできないということになります

2つ目は、相続人または相続財産で負担すべきとする見解です。

これは、葬儀費用は相続人全員で負担するのが公平であるという考えになります。

相続人または相続財産で負担すべきという見解に立つ場合、葬儀費用は亡くなった方の遺産から支出することができるということになります。

3つ目は、慣習や条理によって決めるべきとする見解です。

これは、そもそも葬儀費用をどうするかは一義的に決められる事項ではないため、慣習や条理に従うべきだという考えになります。

慣習や条理によって決めるべきという見解に立つ場合、葬儀費用の取り扱いは事案ごとに異なることになります。

葬儀費用の取り扱いについて、以下で述べるとおり、裁判所は必ずしも明確な判断をしているわけではありません。

なお、遺産分割の調停(審判)手続において、葬儀費用の負担が争われた場合、当事者間で調整ができなければ、遺産分割手続が切り離されることになります。

以下、いくつか裁判例を紹介します。

裁判所としても、明確な基準は示しておらず、葬儀に関する個別事情を考慮しているように思えます。

本判決において、裁判所は、葬式費用は、相続財産(民法885条)に関する費用と解することはできず、また相続税法の規定も、相続人が負担する葬式費用を控除して相続税を課税することを規定したにすぎないなどとしたうえで、「葬式費用は、特段の事情のない限り、実質的に葬式を主宰した者が負担すべきものと解するのが相当」としました。

(東京地裁昭和61年1月28日判決)

上記事案では、喪主とされた人(A)と実際に葬式の段取りや準備、火葬場の手配、香典の管理、香典返し、参加者への飲食の準備を行った人(B)が異なっており、裁判所は、実際に葬式を主宰したBが葬式費用を負担すべきとしました。裁判所としては、単に喪主という肩書だけで判断しているのではないといえます。

本判決において、裁判所は、まず、葬儀費用につき「死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)」を指すことを確認したうえで、「亡くなった者が予め葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当」としました。

(名古屋高決平成24年3月29日判決)

上記事案でも、実際に葬式を主宰した者が葬儀費用を負担すべきと判断しており、裁判所は、その実態に着目しているといえます。

裁判所は喪主という単なる肩書だけで判断しているのではないにしても、裁判例としては喪主が負担すべきとする見解というのが多いのが現状です。

しかしながら、他に喪主を務める人がいなかったため引き受けたなど、やむを得ない事情で喪主を務めたのにも関わらず、葬儀の費用まで全て工面しないといけないとなると不公平だと感じてしまうのも無理はありません。

そういったトラブルを防ぐ対策としては、遺言で被相続人があらかじめ葬儀について詳細に記載することが挙げられますが、もしそのような遺言がなければ、葬儀の前に他の相続人と葬儀に関する事項をきちんと話し合って合意を得ておくことをオススメします。

また、ここで区別しておきたいのが、「相続税の考え方」との違いです。

ややこしいのですが、「遺産の中から相続費用を出して良いかという問題」と「相続税の申告において葬儀費用の一部が控除されること」は別の問題です。

相続税の申告においては、以下の費用は葬式費用として控除することができるとされています。

葬儀費用を相続税から控除したい場合についてはこちらをご覧ください。

以上のとおり、葬儀費用の取り扱いについては様々な考え方があり、一概には判断できないところになります。

葬儀というのは亡くなった方を弔うために行うものです。

そのため、一方的に誰が負担すべきかというよりも、まずは相続人間での話し合いで決めていくのが1番かと思われます

※こちらの記事は2022年08月23日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は2023(令和5)年4月1日です。

この改正で、隣地の利用を調整する規定の見直しが行われております。

「隣地使用権」と「越境した竹木の枝の切除権」についての改正は前回の記事をご覧ください。

改正前の民法では、上下水道、電気、ガスなどのライフラインの供給における他人の土地等の使用に関する規定がありませんでした。

例えば、道路付きでない土地の所有者が自己の土地にライフラインの供給を希望しても他人所有の隣地においてライフラインの設置を反対された場合や、隣地の所有者が所在不明で応諾をとれない場合に、ライフラインの供給が困難となり得るという問題がありました。

そこで最判平14・10・15において「宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から給水を受け、その下水を公流、下水道等まで排出することができない場合、当該宅地の給排水のために、他人の設置した給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情がない限り、民法220条、221条の類推適用により、当該給排水設備を使用することができる。」と判示されました。

また下水道法第11条を類推適用することも実務ではありました。

そこで、今回の改正により、他の土地や他人の所有する設備を使用しなければ自己の土地にライフラインを供給できない所有者に、ライフライン設備設置権とライフライン設備使用権が明記されました。

※こちらの記事は2022年07月18日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は2023(令和5)年4月1日です。

改正された内容の一つとして、隣りの土地について、相互の所有者が、自分の所有地を利用しやすいよう調整し合う関係(相隣関係)の規定について改正がありました。

「ライフラインの供給における他人の土地等の使用」についての改正はこちらの記事をご覧ください。

旧民法では、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限られて隣地使用権が認められていました。改正では、以下の場合に隣地を使用することが認められました(民法209条1項)。

※上記の隣地使用権を行使する場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び現在の隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法209条2項)。

※上記の隣地使用権を行使する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。

ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知するればよいことになっています。(民法209条3項)

なお、3項の通知から使用開始までには、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があり、緊急性がない一般的な場合は2週間程度と考えられます。

※上記の隣地使用権を行使した場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。

旧民法233条1項では、隣地の竹木の枝が越境してきた場合にも自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除してもらわねばなりません(民法233条1項)。

これでは隣地所有者が切除に協力しない場合や隣地所有者が不明の場合などには、隣地所有者に切除してもらうことが困難でした。

そこで、隣地の竹木の枝が越境してきた場合で次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができることになりました(民法233条3項)。

隣地の竹木の枝が越境してきて越境した竹木の所有者に切除請求した場合において、越境している竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができると改正されました。この改正により、竹木が越境されている土地の所有者は、竹木の共有者の1人から承諾を得れば、その共有者に代わって枝を切り取ることも可能です。

仮に竹木共有者の誰からの承諾を得られない場合でも、竹木の共有者の1人に対しその枝の切除を求める裁判を提起し、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条)が可能でしょう。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、超えられた土地の所有者は、その根を切り取ることができることは変わらず可能です。(民法233条4項)。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会