2019年7月8日の日本経済新聞に、相続財産管理人に関する記事が掲載されていました。

相続財産管理人とは、亡くなった方に相続人がいない場合に、相続財産を調査・管理などをするため、裁判所から選任される役職のことです。

相続人がいなくても、遺言書がある場合には、財産は遺言執行者によって遺言どおりに分けられますので、遺言がある場合には、相続財産管理人を選任する必要がない場合もあります。

ただ、相続人がいない場合には、財産があっても、誰も相続財産管理人を選任する申立をせず、その結果、財産はそのままになってしまう可能性があります。

一般には、相続財産管理人が選任される場合として、特別縁故者がいる場合、財産があるが負債もあるため相続人が全員相続放棄して、債権者が負債の回収を図る場合、といった場合が考えられます。

新聞記事では、内閣部と最高裁判所の統計を基にして、2000年代に入って相続財産管理人の選任数が急増しているとされています。具体的には、2000年には7,639件だったものが、2017年には2万1,130件に増えているそうです。

ただし、ここ30年ほどは、死亡者数が右肩上がりに増えていますので、単純に死亡者数の増加が影響している可能性は否定できません。

しかし、少子化・未婚者数が増えたことで、子供や兄弟姉妹、配偶者といった相続人が少なくなり、相続人がいない方が増えている可能性もあります。

このような傾向がありますので、遺言書の作成が増えない限りは、おそらく今後もしばらくは相続財産管理人の選任、つまり相続人のいない方は増えていくでしょう。

相続財産管理人の選任は、相続人がいないことを戸籍から調べた上で、裁判所に申立書を提出して、申立をします。

その際に、明らかになっている財産がある程度あれば別なようですが、だいたいの事例では、相続財産管理人の報酬程度の金額を納付しなければ、相続財産管理人は選任されないようです。

このようにある程度の費用がかかりますので、相続財産管理によって何らかの利益があったり、特別縁故者に対する相続財産分与の請求をするのでなければ、簡単に相続財産管理人の選任を申し立てることには、ためらいが出てくるでしょう。

また、相続財産管理人が選任された場合でも、被相続人に対して債権をもっている人が名乗り出るようにもとめる公告・遺言などでの受遺者がいれば名乗り出るように求める公告をしたり、相続人がいないか捜索する公告を出したりと、何か月もの時間が少なくともかかりますので、ある程度は長丁場になることは覚悟が必要でしょう。

全文を自分で手書きしなければいけない→大変

遺言書を自分で保管→紛失、偽造の危険

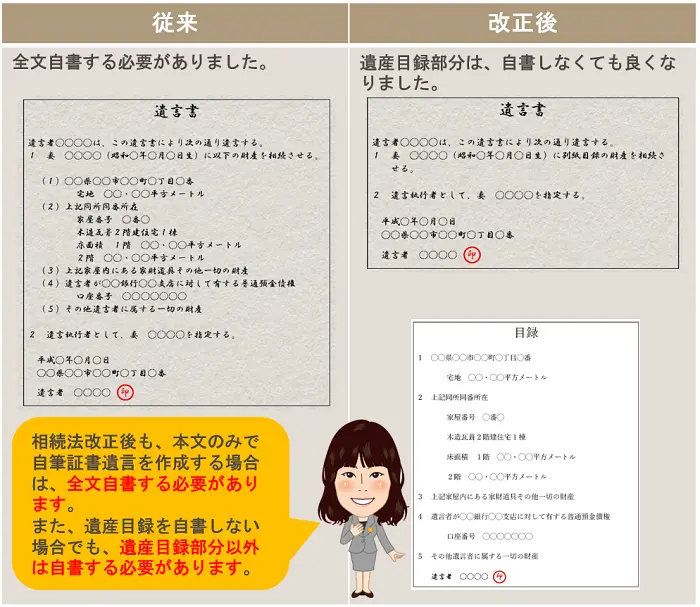

改正1 遺産目録を手書きしなくてもよい(パソコン・通帳の写し等も可能に)

改正2 遺言書を法務局で保管してくれる

既に施行されています!

※遺言書が平成31年1月19日以後に作成されている必要があります。

遺言書は、「すべての財産を妻に相続させる」という簡単な内容でもいいのですが、遺産の具体的な内容まで書いてあげた方が親切です。また、少し複雑な内容の遺言書ですと、遺産の内容を書く必要が出てきます。この遺産の内容をまとめたものが遺産目録になります。

遺産の内容を一覧にしてもいいですし、別紙1、別紙2として、通帳の写しをつけるなどしてもいいです。

遺言書の書き方として、

遺言書の本文の中に遺産目録を入れ込む書き方(①)

本文と遺産目録を分ける書き方(②)

があります。

本文は手書きで書く必要があります。

遺産目録は、パソコン、代筆、通帳の写し、登記の写し等どんなものでもよい。

手書きで署名押印する

全ての遺産目録に署名押印

裏面もあれば、裏表すべてに署名押印

訂正の仕方は、本文と同じ

本文と一体となるように保管しておく←綴じたり、割り印までは、求められていない

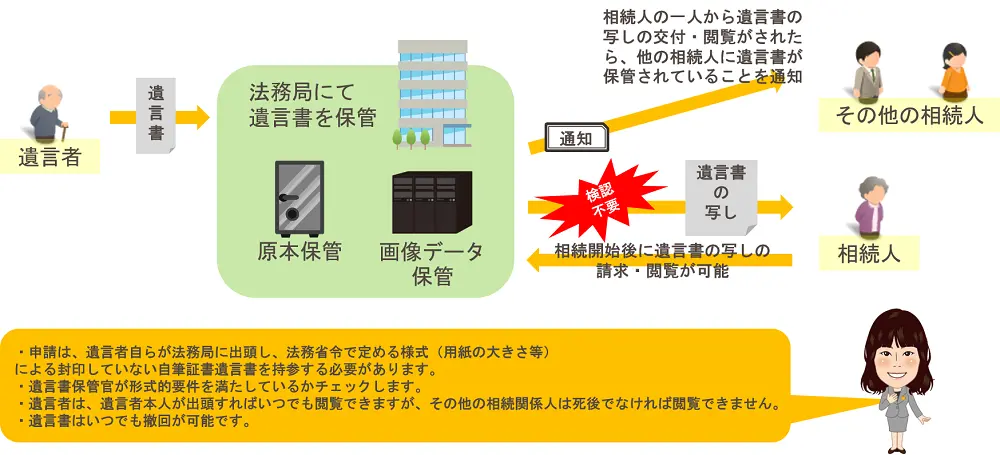

自筆証書遺言を法務局が保管してくれることになりました。

遺言書保管法で大枠が決まっていますが、今後、政令で詳細が決まる予定です。

http://www.moj.go.jp/content/001263530.pdf

遺言書原本と遺言書の基本的なデータを、法務局で保管してもらえます

遺言書の形式的要件をチェックしてもらえるようになります

遺言者死亡後は自筆証書遺言の検索ができます

検認が不要

| 遺言書保管制度を利用した遺言 | 公正証書遺言 | |

|---|---|---|

| 手間 | ◎一人で作成できる | △公証人の関与が必要 |

| 作成費用 | ◎無料 | ×手数料が必要 |

| 秘密性 | ◎一人で作成できる | 〇証人が2名必要。証人を公証役場で用意してもらえば、関係者への秘密性は保たれる。 |

| 内容のチェック | 〇形式的要件のみ | ◎一応、内容の確認もしてもらえる |

| 保管 | ◎法務局 | ◎公証役場 |

| 保管料 | 〇必要(金額は未定) | 〇必要(作成費用に含まれる) |

| 偽造の恐れ | ◎なし | ◎なし |

| 検索システム | ◎あり | ◎あり |

| 検認 | 不要 | 不要 |

自筆証書遺言は、手軽に作れますので、ぜひ活用していただきたい遺言書ではあります。今後は、遺言書保管官が遺言書の形式的なチェックをしてくれますので、より、使いやすくなることと思います。

しかし、一方で、自筆証書遺言の有効性をめぐる争いは絶えません。

一番よくある争いは、遺言者の遺言能力についてです。例えば、遺言者が遺言作成当時、認知症で、自分の意思で遺言を書くことができなかったのではないかと疑われる状況であったにもかかわらず、遺言書が作成されていた場合などに、そういった問題が起きてきます。

この点、公正証書は、作成時に公証人が関与しますし、証人2人が立ち会いますので、その有効性を一定程度保証してくれます。そういった意味では、遺言者が高齢の場合には、遺言書は、公正証書で作成しておくのが無難であるといえます。

また、有効な遺言書があっても、その遺言書をもって、登記や銀行の手続きができなければ意味がありません。銀行では、少しでも内容に疑義を生じさせるような遺言書の場合、結局、相続人全員の印鑑を求めてくることがよくあります。

そういった意味でも、プロが作る公正証書遺言は、これらの問題を事前に防止してくれる可能性は高いといえます。

遺言の種類にかかわらず、中途半端な内容の遺言書は、かえって争いを巻き起こします。遺言の種類、遺言の書き方で悩まれている場合は、事前に、専門家のチェックを受けておくことをおすすめします。

①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者の所有数する不動産の所在地の①~③を管轄するいずれかの法務局に預けることができます(遺言書保管法第4条第3項)。

今後、法務省令で様式(大きさ等)が定められる予定です。なお、保管する遺言書は、遺言書保管官が形式をチェックしますし、画像をデータ化しますので、封筒に入れてはいけません。(遺言書保管法第4条第2項)

遺言書が、民放968条の自筆証書遺言の形式的要件を満たしているか否かの外形的な確認をします(遺言書保管法第1条、第4条第1項)。また、遺言書は、本人しか持参できませんので、本人確認を行います(遺言書保管法第5条)。

できません。必ず本人が行う必要があります(遺言書保管法第4条第6項)

遺言者の脂肪の日から相続に関する紛争防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間、保管してもらえます。具体的な期間は、今後政令で定められる予定です。

遺言書の検索は、遺言者死亡時から可能です(遺言書保管法第10条)

遺言者が死亡していれば、誰でも、遺言書の検索はできます。ただし、遺言書が保管されていた場合に、遺言書保管事実証明書が発行されるのは、相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人のみです。

被相続人には、3人の子がいましたが、そのうち1人が亡くなっていました。

その後、被相続人が亡くなったため、相続人は、Aさん、兄弟、亡くなった兄弟の子の4人でした。

また、被相続人の遺産には、孫の名義預金があるなど、遺産の範囲に争いが生じるような内容になっていました。

このような問題があり、話し合いで解決することが困難でしたので、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんからお話をお聞きし、当事者間の話し合いでは解決が困難だと思われましたので、遺産分割調停を申し立て、裁判所で話し合うことにしました。

裁判所では、孫名義の預金など遺産の範囲を別途裁判で争うとかなり長期間の争いになる可能性があったことから、当事者全員で孫名義の預金も被相続人の遺産に含めることを合意し、遺産分割が成立しました。

遺産分割をする前提として、遺産の範囲を決める必要があります。

預金の場合、いわゆる名義預金(他人の名義を借りた預金)がありますと、それが遺産なのかどうか争いになる場合があります。争いになれば、遺産分割をする前に遺産確認の訴えを起こし、結論を出す必要がありますので、遺産分割の話をするまでにかなりの時間を要する可能性があります。

1年

「遺産分割協議に期限はないの?」という質問をよく受けます。遺言書がない場合、民法の法定相続分で相続するか、法定相続分でなければ遺産分割協議で遺産を分割して相続することになります。その遺産分割協議に期限はあるのでしょうか?

遺産分割に期限はありません。相続人間で行う遺産分割協議、家庭裁判所での調停、審判でもです。なお、相続において気にすべき主な期限は、相続放棄・限定承認の3カ月、被相続人の所得税の準確定申告4カ月、相続税申告の10カ月、遺留分侵害額請求の1年、生命保険金の請求の3年などです。

では、遺産分割協議はしばらくしないということでいいのでしょうか?デメリットはないのでしょうか?

遺産分割協議が終わらないと、遺産は法定相続分で共有している状態です。不動産、預貯金、有価証券などは、遺産分割しなければ相続人間で遺産共有していることになり、特定の相続人のみが所有していないのです。

不動産登記の名義変更、預貯金の払い戻し、有価証券の名義変更、いずれも法定相続分での相続をしないのであれば、遺産分割協議書がなければ法務局や金融機関などで手続きができません。

被相続人の遺産は、既に亡くなっている被相続人名義で放置されることになります。遺産分割協議を行い、特定の相続人が相続し、相続した遺産を活用していた機会費用を考慮すると経済的損失となるでしょう。

上記にあるように、被相続人名義のままで放置されれば、原則遺産の活用ができません。不動産で言えば、売却したり、担保に入れることができないのに、固定資産税や管理費用はかかります。活用による収益を得られないのにコストがかかることになります。

遺産分割協議をせずに放置していると、動産の貴金属や宝石などが紛失してしまうことがあります。また時間の経過により、相続人の記憶もあいまいになったり、相続人が死亡し事の経緯を知っている人がいなくなったりすると、遺産を把握できなくなることがあります。

現在の相続人同士仲がよいから、遺産分割協議をしなくても大丈夫という方は、その仲のよい相続人が死亡したらどうでしょう。

事の経緯を知らない者が相続人になるかもしれません。仲の悪い者が相続人となるかもしれません。相続人間で仲が良いからこそ遺産分割協議を早期に行うべきなのかもしれません。

相続税の申告期限内に遺産分割協議ができない場合、いったん法定相続分に応じて申告をしておくことになるでしょう。その際に、税務署に申告期限後3年以内の分割見込書の提出を合わせて行います。この場合、税理士へのコストがかかってしまいます。

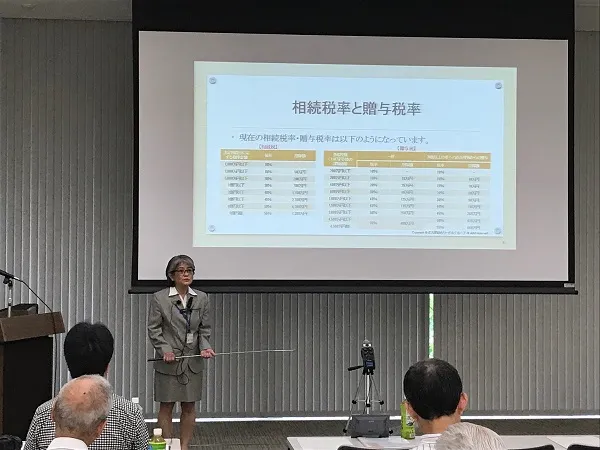

名古屋総合リーガルグループは、「65歳からの生前相続対策セミナー」2019年7月5日、名古屋東京海上日動ビルにて実施いたしました。

今回のセミナーでは、弁護士の後藤が相続法の改正について解説し、次に税理士の宮城が節税対策について講義しました。

まずはじめに、弁護士の後藤より、今回約40年ぶりに改正された相続法について、特に生前の相続対策に関わる部分についてポイントをご説明させていただきました。

目玉となっている自筆証書遺言に関する改正と、配偶者居住権について重点をおいて説明いたしました。

次に税理士の宮城が相続税の節税対策について解説しました。

相続税の基本的な計算方法から、課税遺産総額を下げる対策と基礎控除額を上げる対策に分けてわかりやすく解説致しました。

今回のセミナーでもたくさんのお客様にご参加いただきました。

その後、事務所で開催させていただいた相続サロンにも複数名ご出席いただき、相続に関するご質問を弁護士、税理士、司法書士が受けさせていただきました。

皆様の相続問題に対する思いがひしひしと伝わる会になりました。

今後も家族信託など、皆様が知りたいと感じていらっしゃる内容を盛り込んだ相続対策セミナーを実施していこうと考えております。

相続に少しでも不安や興味がある方は、ぜひご参加いただければ幸いです。

依頼者: Aさん

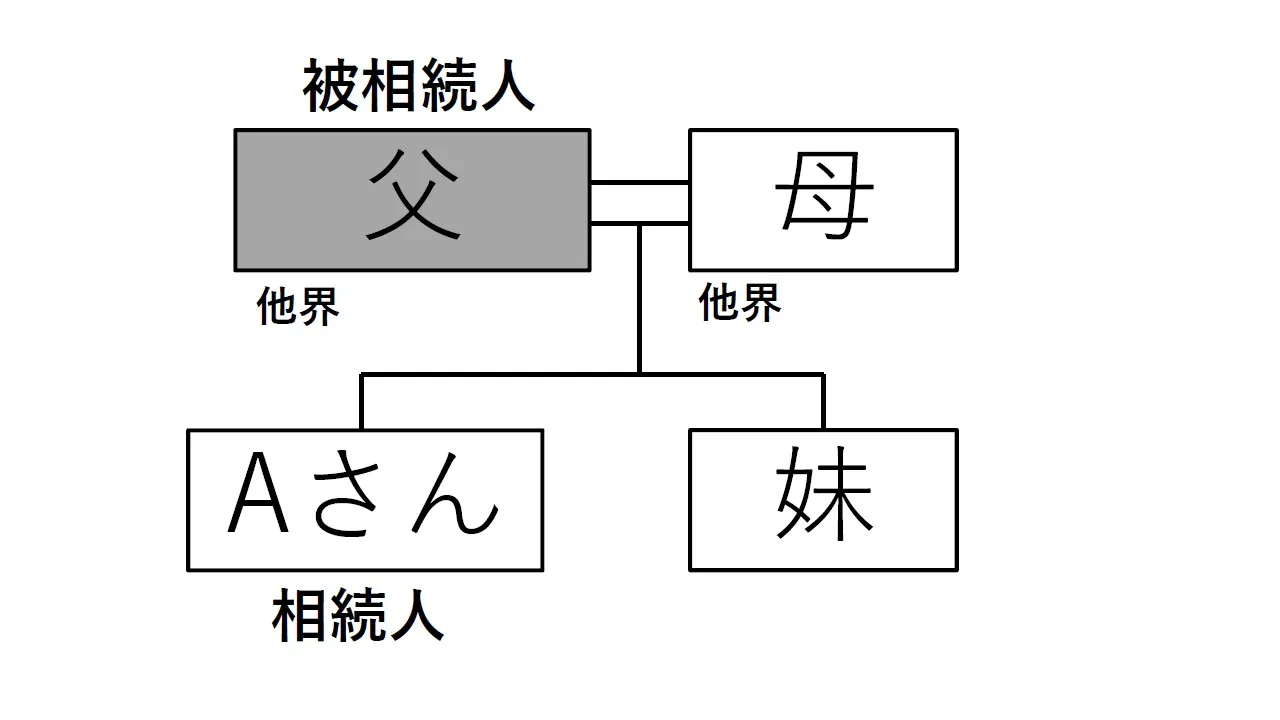

Aさんの両親の遺産分割が未了であったため、二人分の遺産分割協議が始まりました。 相続人は、Aさんのほか、Aさんの妹がいました。

特別受益や寄与分の点で争いがあったため、交渉および調停代理をご依頼いただきました。

相続遺産は預金が中心でしたが、特別受益と寄与分が問題となりました。

双方の主張に立証や評価に難がある部分があり、審判で争うことまで望まなかったこともあって、互いに譲歩する形で、代償金の調整を行いました。

最後まで双方の感情的対立は激しかったのですが、合理的に金額の調整ができたことで、遺産分割協議がまとまりました。

最終的に、代償金を含め、約1,300万円相当の遺産を取得することができました。

調停成立と同時に、将来にわたって互いに連絡を取らないこと等を約束する合意書を取り交わしました。

審判での解決を望まなかったこともあり、双方が歩み寄る形で調停となりました。

勝算がなかったわけではありませんが、かなり詳細な立証が必要でしたので、不安な部分は多々ありました。

双方が主要論点で譲歩したことで、調停段階で解決することができ、結果として紛争の長期化を回避することができた点は、依頼者の性格からも、良い解決になったと思います。

1年2か月

依頼者: Aさん

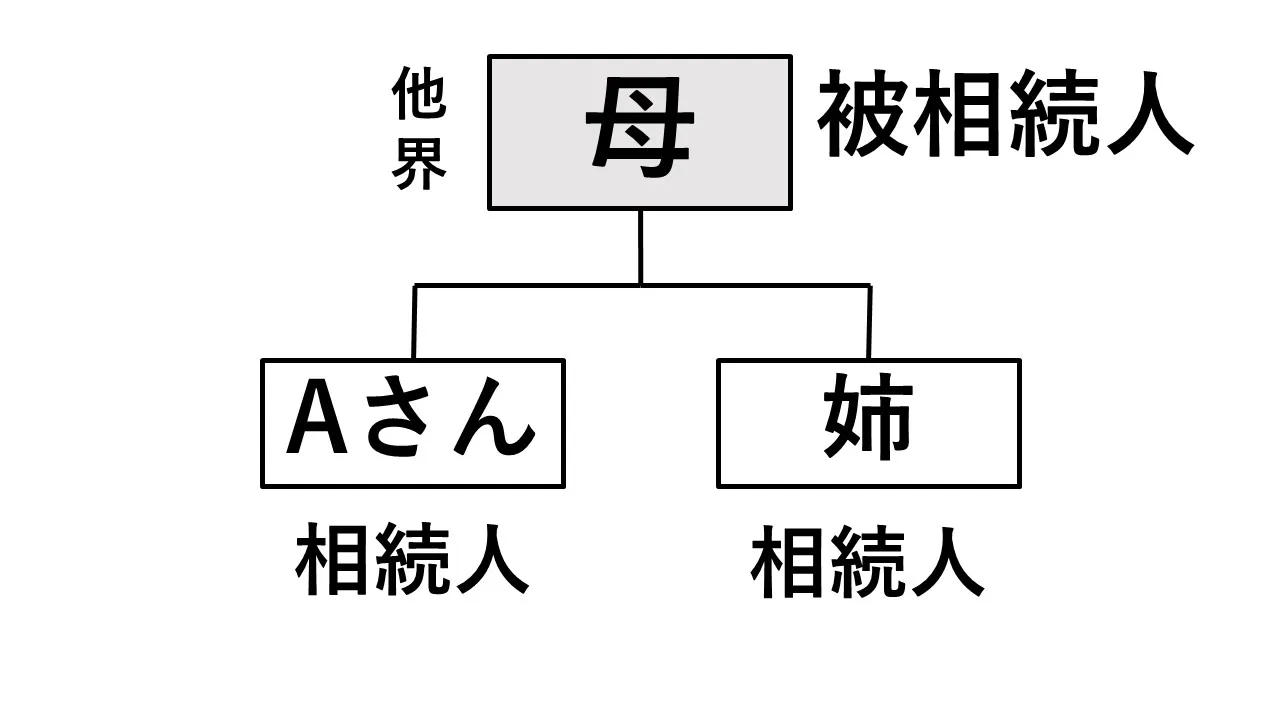

Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。

相続人は、Aさんのほか、Aさんの姉がいました。

当初はAさんが母親の面倒を看ていましたが、姉の求めにより、母親は姉の近くに住まわせました。

しかし、途中から施設に入所したため、姉が相続財産も管理していました。

母親が亡くなりましたが、遺産分割協議が難航したため、交渉をご依頼いただきました。

相続財産はある程度把握できていましたが、不動産の評価、寄与分等が争いになりました。

また、形見の動産の分与方法についても立ち入って協議しました。

最終的には、不要な不動産の取得を回避して代償分割し、寄与分についても相当有利な条件で遺産分割協議がまとまりました。

最終的に、約2,200万円相当の遺産を取得することができました。

なお、生命保険金も同時に精算の対象とし、払戻手続を代行しましたが、保険会社の言い分が変わるなど、手続は難航してしまいました。

最終的には満額を回収しましたが、依頼者にとっては、手続代行までご依頼いただいた利益があったといえます。

寄与分の主張がかなり痛かったのですが、裁判例などの根拠を丁寧に提示し、強気で交渉した結果、当方にとって有利な協議が成立しました。

感情的な対立が激しかったため、今後の接触についても制限するなど、かなり立ち入った協議書を取り交わしました。

通常の期間でまとまったのですが、払戻手続にやや難航したこともあり、最終的な解決までの期間は比較的長くなっています。

1年9か月

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会