12月8日に名古屋地方裁判所にて損害賠償請求事件について和解が成立しました。

12月21日に名古屋家庭裁判所にて遺留分減殺請求調停事件について調停が成立しました。

10月12日に遺産分割調停申立事件について調停が成立しました。

10月20日に名古屋家庭裁判所に審判前の保全処分(仮分割)申立事件 について保全処分を申立てました。

9月1日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について相続放棄申述が受理されました。

8月3日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。

7月2日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。

5月1日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に遺産分割調停申立事件 について家事調停を申立てました。

5月27日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件 について家事調停を申立てました。

4月8日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に相続放棄申述期間伸長申立事件 について家事審判を申立てました。

4月8日 名古屋家庭裁判所に遺産分割調停事件 について調停が成立しました。

4月9日 名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件 について家事調停を申立てました。

4月23日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に相続放棄申述申立事件 について家事審判を申立てました。

3月23日 名古屋地方裁判所にて、損害賠償等請求事件について和解が成立しました。

2月6日 名古屋家庭裁判所に、相続放棄申述申立事件について相続放棄申述が受理されました。

2月14日 最高裁判所に、遺言無効確認事件について上告しました。

2月14日 名古屋家庭裁判所に、遺言書の検認申立事件について家事審判を申立てました。

2月14日 岡山家庭裁判所にて、相続財産管理人選任申立事件について審判が出ました。

1月28日 名古屋家庭裁判所に、相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

1月31日 名古屋高等裁判所にて、所有権移転登記手続等請求、遺言無効確認請求控訴事件について判決が出ました。

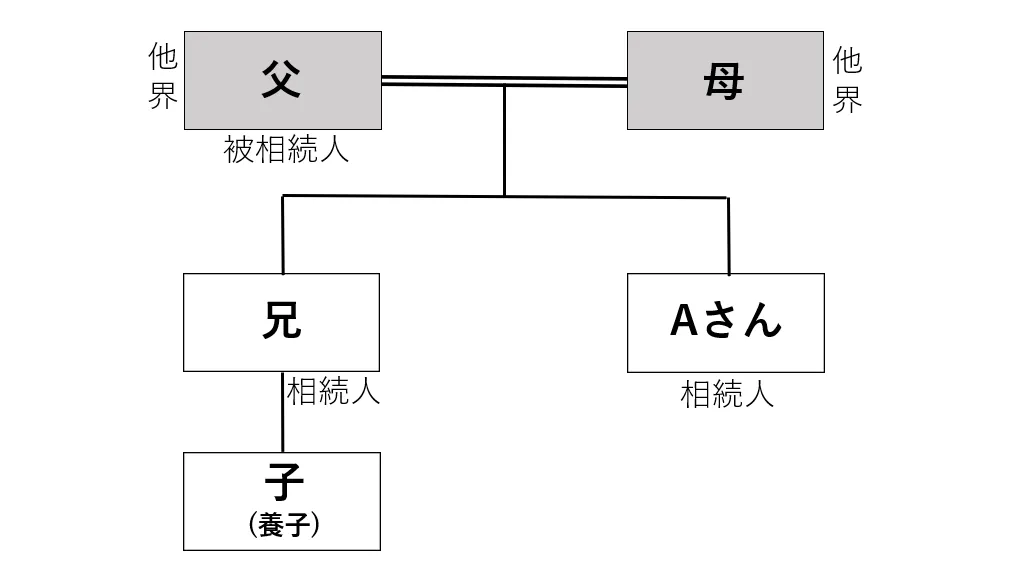

Aさんは、被相続人の孫でしたが、以前から祖父母と養子縁組をしていました。また、Aさんの父親(祖父母の子)は昔に亡くなっていました。

ある時、Aさんの祖父が亡くなり、Aさんが代襲相続人として遺産分割に関わる必要が発生しましたが、被相続人の配偶者は認知症で遺産分割の意思表示ができず、もう1人の相続人であった叔父(Aさんの父の兄弟)は、被相続人の遺産を管理しており、遺産分割自体に反対していました。

このような状態であったため、Aさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。問題点として、被相続人の配偶者に認知能力がないことと、相続人のうちの1人が遺産分割に反対しているという問題がありましたので、まずは被相続人の配偶者に成年後見人を選任する申立てをしました。

そして、相続人のうちの1人が遺産分割に反対していても、最終的には遺産分割ができるよう、遺産分割調停を申立てました。これによって、最後は遺産分割に反対していた相続人も、遺産分割に応じ、遺産分割が成立しました。

約4年

高齢化社会の進展とともに、遺産分割する際に、相続人のうち誰かが認知症になっていて、遺産分割の意思表示ができない可能性もあります。そのような場合には、速やかに成年後見審判の申立などが必要になるでしょう。

また、場合によっては、相続人の中に遺産分割に反対する人がいる可能性もあります。そのような場合、話し合いができないこともありますので、最終的には分割方法を裁判所に決めてもらう覚悟で、遺産分割調停の申立ても必要でしょう。

名古屋総合リーガルグループは、名鉄一宮駅・尾張一宮駅から徒歩5分の好アクセス地に「弁護士法人名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所」を開設いたしました。

弁護士法人名古屋総合法律事務所で代表弁護士をしております、浅野 了一(あさの りょういち)と申します。

今回、名鉄一宮駅・尾張一宮駅から徒歩5分のところに、弁護士法人名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所を開設し、一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡(大口町 扶桑町)近郊の皆さまに最良のリーガルサービスをご提供させていただく環境が整いました。

一宮駅前事務所では、弁護士が対応する紛争案件(遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、相続税申告、相続登記、預金などの解約名義変更など)から、弁護士・税理士・司法書士がチームとなって対応する生前対策案件(民事信託・遺言作成・生前贈与・死後事務委任・任意後見契約・財産管理委託契約など)まで、相続に関するお悩みに幅広く対応します。

財産の大小にかかわらず、相続において争いになることはしばしばございます。

自分が思う理想の相続を実現させるために、また幸せな老後を過ごすために、私達と一緒に「今何をやっておいたほうがいいのか?」考えてみませんか?

一人で悩まず、まずはお電話ください。必ず力になります。

名古屋総合リーガルグループでは弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・宅地建物取引士・家族信託専門士の6士業が互いに連携しています。

相続の分野では、弁護士を中心として、相続に強い税理士、司法書士、不動産鑑定士、相続アドバイザーと相続に精通した相続・相続税専門事務スタッフを加えた相続・相続税・不動産専門チームが、お客さまの状況・思いに寄り添ったご提案をさせていただきます。

当事務所は、お客様の個人情報漏洩防止やプライバシーの保護を徹底しております。 「個別相談」「完全予約制」「完全個室」の3つを原則として、プライバシーの保護に努めておりますので安心してお任せください。

名古屋・丸の内事務所内には法律関係図書をはじめ、1万冊以上の蔵書が有ります。一宮駅前事務所においても図書を共有し、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・事務スタッフそれぞれが自己研鑽に励んでおります。

「突然多額の費用を請求された」、「何にどれだけの費用がかかっているのかがわからない」などといったことがないように、ご契約前にかならず費用についてご説明させていただきます。安心してご相談ください。

一宮駅前事務所は名鉄一宮駅・尾張一宮駅から徒歩5分と好立地にあり、アクセスが非常に便利です。 お近くにお住まいの方はもちろんのこと、通勤、乗り換えなどで利用される方にも便利にご利用いただけます。

Aさんは幼くして父を亡くしたため、母の実家で生活しており、遠方である父方の親族との付き合いはほとんどないまま成人しました。

突然叔父から「Aさんの祖父が亡くなったが、負債が多いから相続放棄するように」と一方的に通知が送られてきたうえに、直接連絡しても財産や負債について何も情報を貰えなかったため、対応に困り相談にいらっしゃいました。

Bさんの遺留分の代償金を叔父が支払う

当事務所からの連絡や問い合わせにもご対応いただけなかったため、弁護士会照会によって財産を把握することから始めました。

不動産や預金といった財産の他、祖父の生前に多額の預金が引き出されている事も確認しました。

即時に遺産分割調停を申し立て、裁判所で交渉をした結果、叔父がBさんに代償金を支払うという内容で解決しました。

例外はありますが、負債が多いから相続放棄しろと連絡が来たにも関わらず、負債の資料や情報を開示してもらえない場合には、負債より財産の方が多いか、負債そのものが無いことが多い印象です。

簡単に同意してしまう前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所はJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅「東口」より徒歩5分

| 住所 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄一丁目11番16号 マースビル6階 |

|---|---|

| 電話 | 0586‐64‐6881(代表) |

| FAX | 0586‐64‐6882(代表) |

| 平日 | 9:00-18:30 |

|---|---|

| 夜間相談 | 毎週水曜日 17:30-21:00(最終受付20:00) |

| 土曜相談 | 毎週土曜日9:00-17:00(最終受付16:00) |

仲の良かった家族や親族でも争いとなり得るのが相続の問題です。

近しい関係性である故に、話し合いがまとまらず泥沼化してしまうことも少なくありません。

人生の限られた時間の中で、この争いに多くの時間を割いてしまうのは、みなさまにとって辛く苦しいうえ、本意ではないかと思います。

私達名古屋総合リーガルグループ・名古屋総合法律事務所は、6士業の連携を生かし、多くの案件を解決に導いてきました。今までの実績はどこにも負けないと自負しております。

相続発生後の遺産分割などの紛争だけでなく、紛争を起こさないための生前の相続対策についても、数多くの案件を取り扱い、解決に導いてまいりました。

一宮駅前事務所でも初心を忘れず、1つ1つのご相談について全力で対応させていただきます。

配偶者が亡くなった場合、葬儀費用や当座の生活費用など何かと費用がかかります。しかし、亡くなった配偶者名義の預貯金口座からお金の払戻しを受けたくても、原則銀行は相続人全員の同意がなければ、払戻しに応じてくれません。銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の預貯金口座を凍結します。銀行は、相続人間の紛争に巻き込まれたり、相続人の一人に注意せず払戻しをすると二重払いのリスクがあるためです。ですから銀行は、被相続人の預貯金を取得できることが書面上明確に確定していることを確認してからでないと、その権利者に対する払戻しに応じられないのです。

そうなると、葬儀費用やさしあたりの生活費などお金が必要な相続人でも、相続人間が不仲であったり、音信不通であったり、疎遠であったりした場合は遺産分割協議がまとまらないので、いつまでも預貯金を払戻すことができなくなってしまいます。

令和元年7月1日より、遺産分割前であっても相続人が被相続人名義の預貯金を葬儀費用やさしあたりの生活費などに使用できるように、その預貯金の一部を銀行から払戻しを受けることができる制度が創設されました。

この制度は家庭裁判所の判断により払戻ができる制度と、家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度がありますが、ここでは、家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度をご説明します。

払戻した預貯金に使用制限はありませんので、葬儀や生活費以外にも使用できます。遺産分割協議に時間が掛かるような場合でも、他の相続人の同意や署名、捺印など必要なく、官公署の判断も必要なく、単独の相続人のみの銀行に対する請求で一定金額までは被相続人の預貯金の払戻しを受けることが可能となります。

この制度により払い戻された預貯金の一部は、後日の遺産分割協議において、 払戻しを受けた相続人がその金額を相続したものとして考慮されることになります。

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、被相続人の預貯金が誰のものか確定がされず、相続人間で遺産分割協議がまとまるめどが立たない場合に、葬儀費用や当面の生活費などに相続人が窮してしまうことがないように設けられました。よって、既に有効な遺言書があり、そこに預貯金口座を取得する旨の文言がある場合、または遺産分割協議で預貯金について相続人全員の合意できた場合、被相続人との間で預貯金につき死因贈与契約がある場合は、すでに被相続人の預貯金が誰のものか確定しているので、この制度が利用できません。また相続について裁判手続きが始まっている場合も銀行によっては払戻しを謝絶することもありますので、注意して下さい。

この制度により銀行に請求する場合は、間違いなく払戻しを受けられる相続人かを確認するため、払戻必要書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍等謄本、相続人の戸籍抄本や印鑑証明書など、遺産分割後に預貯金を解約する場合と同様のものが必要となります。それら書類の取得にはある程度の時間を要します。そして必要書類が取得できたとしても、相続人が銀行へ払戻請求してから払戻しされるまでに2週間程度(時期は銀行に要確認)掛かりますので、ご注意下さい。

参考 一般社団法人全国銀行協会のパンフレット

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

払戻し金額については、いくつか細かい要件がありますが、下記の計算式のようになります。

(単独で払戻しができる金額)=(相続開始時の被相続人の預貯金額)×(1/3)×(払い戻しを希望する相続人の法定相続分)

但し、同一銀行から払戻しを受けられる金額は相続人各150万円が上限となるので、計算の結果が、200万円であったとすれば、相続人の一人が払戻しを受けられるのは150万円となります。

また遺産分割協議が終わるまでの間に相続人の一人が払戻せるのは銀行ごとに先述の範囲までで、その金額を超える被相続人の預貯金に対する凍結は、遺産分割協議が終わるまで続きます。

以下、払戻し制度を使用する金額についての例を記載します。

配偶者が既に死亡したお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の場合、相続開始時の甲銀行のお父様の普通預金が600万円あったならば、長男と次男の法定相続分は各1/2ですから、「600万×1/3×1/2=100万円(各相続人が単独で払戻しができる金額)」長男と次男は遺産分割前であっても請求をすれば、甲銀行からそれぞれ100万を限度で払戻しを受けることができます。

配偶者が既に死亡したお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の場合、相続開始時のお父様の乙銀行の普通預金が600万円、定期預金2400万円であったならば「普通預金600万円×1/3×1/2=100万円、定期預金2400万円×1/3×1/2=400万円(各相続人が単独で払戻しができる金額)」となり、各口座の払戻し合計は500万円となりますが、ひとつの銀行から払戻しを受けられる上限は相続人一人に対し150万円までなので、相続人の一人が請求をすれば、乙銀行から払戻しを受けられるのは上限の150万円となります。払戻しを普通預金から50万円、定期預金から100万円といったようにいずれの預金から払戻すかは相続人ごと任意の判断が可能です(ただし、この例では普通預金の払戻し限度は100万円ですので、普通預金から150万の払戻しを受けることはできません。)。

配偶者が既に死亡したお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の場合、お父様の相続開始時の丙銀行の普通預金1500万円、丁銀行の定期預金に300万円であるならばどうでしょうか。

遺産分割前の預貯金払戻し制度ではひとつの銀行から払戻しを受けられる上限を150万と定めています。ならばお亡くなりになった方が複数の銀行に預貯金口座をもっていたような場合は各銀行それぞれに制度を利用しての払戻しを請求することが可能です。「丙銀行に対しての払戻し請求1500万×1/3×1/2(法定相続分)=250万円、丁銀行に対しての払戻し請求300万×1/3×1/2(法定相続分)=50万円」相続人の一人は請求をすれば、丙銀行からは上限の150万円の払い戻しを受け、丁銀行からは50万円の払戻しを受けることが可能になります。

依頼者様は、長年、家族と疎遠にしていましたが、突然、税務署からの問い合わせで、被相続人が亡くなったこと及び多額の相続税を支払う必要があることを知りました。

そのため、弊所にご相談にいらっしゃり、遺産分割の交渉等をご依頼されました。

本件では、依頼者様が多額の相続税を納付する必要があったにもかかわらず、その原資が不足しており、早期に遺産分割を終了させ、遺産のなかから相続税を納付する必要がありました。

ところが、これまでのいきさつを理由に、長男が遺産分割を頑なに拒絶し、また、財産の開示にも協力的ではなく、裁判外での協議ができそうにありませんでしたので、調停を申し立てました。

相手方は、調停でも遺産分割することに消極的でしたが、裁判所からの説得もあり、次第に話し合いに応じるようになってきました。

本件は、株式や不動産の評価など、いくつか問題なる点もありましたが、相手方代理人と期日間でも調整を図り、結果的に目標としていた時期に調停を成立させることができました。

本件では、取得する遺産によって相続税が大きく異なってくる事案でしたし、最低でも納税分の金融資産は取得する必要がありましたので、当グループ所属の税理士とも連携して、何度も相続税の試算をしました。

当グループのメリットが生かせた事案ではないかと思っております。

依頼者様は、被相続人である祖父が、全ての遺産を長女に相続させる旨の公正証書遺言を残していたとのことで、弊所に遺留分のご相談にいらっしゃいました。

被相続人は、遺言を作成する直前に、長女に自宅の購入資金を贈与していたということで、生前贈与も含めて、遺産の調査及び遺留分の請求をすることになりました。

本件は、念入りに調査しましたが、依頼者様が予想していたほどの遺産は見つからず、特別受益についてが主な争点でした。

特に、自宅の購入資金が、相続人である長女とその子供に贈与されていたことが分かり、すべてが長女への特別受益といえるのかは、一つの争点でした。

また、自宅の購入資金以外にも、もろもろの諸経費等をだれが負担したのかも追及していきました。

長女には、代理人弁護士がついていましたが、自宅の購入資金について、全額を長女への特別受益だと認めたため、この点については、比較的争うことなく進めることができました。

むしろ、本件は、途中から、他の相続人が、被相続人に多額の借金があるということを主張し始めたため、そこの調査で随分時間がかかりましたが、代理人同士で何度も協議し、最終的に裁判外の交渉で合意することができました。

本件は、相続人間の対立が大きい事案で、遺産及び途中で主張された債務についてまで、念入りに調査しました。

また、相手方代理人とも何度も書面のやり取りをし、粘り強く交渉しました。

他の事件と比べ、解決までに時間はかかりましたが、依頼者様にご納得いただく解決ができたのではないかと思っております。

弁護士 杉浦 恵一

高齢化の進展とともに、認知症になる高齢者も増えてきているかと思われます。この場合、年金が預金口座に入金されても、どのように引出しをするのかという問題が発生することもあります。

2020年3月11日の日本経済新聞の記事で、全国銀行協会が、認知症患者の預金を家族が引き出しやすくするような通達を出すという報道がありました。

個人の財産は、原則として、その財産の所有者以外が処分することはできません。そのため、預金も、原則として預金者以外が引き出したり、振り込んだりすることはできませんし、預金者以外が勝手に引き出したり、振り込んだりすることができれば、大問題になるでしょう。

しかし、認知症患者の場合、自分で自分の財産を処分できない状態になっていることもあります。

この全国銀行協会からの通達は、預金者本人の意思で引き出すことを原則としつつも、認知症などで本人が意思を明確に示すことができない場合に、一定の使途が確認できれば、引き出しや振り込みに柔軟に応じるという内容になるようです。

例えば、介護施設への入所が必要になった時に、施設入所の契約書や施設からの請求書で使途・金額を確認したり、毎月の施設利用料を請求書で確認したり、入院した際の入院費を病院からの請求書で確認したり、といったことが考えられます。

現在、これ以外で本人以外が預金を引き出したり、振り込んだりする方法としては、裁判所で成年後見の開始決定を受け、成年後見人が本人に代わって財産管理をする方法があります。

ただし、これは、裁判所の決定が必要であることと、裁判所に報告書を出さなければならないなど、手続きが複雑ではあります。

これ以外には、金融機関によっては、引き出しや振込に関して、預金者本人が代理人を指定し、本人が金融機関で手続きをしなくても、代理人が代わりに引き出しや振り込みをするという制度もあります。

この方が手続的には簡単ですが、預金者本人があくまで自分で預金を管理したいという場合には、難しいでしょう。

このような方法以外では、事実上、家族がキャッシュカードを管理し、ATMを使って引き出すという方法も、一般的には広く用いられていると思われます。

キャッシュカードは、暗証番号が分かれば、実際には誰でも使用できてしまいますので、簡単といえば簡単なのですが、何かあった際に口座が凍結されてしまったり、後で親族間の紛争に発展する可能性もあります。

例えば、預金口座から現金で引き出し、預金者本人のために使った場合、レシートや領収書が残っていればいいのですが、必ずしもそういった資料が残っているとは限りません。

また、親族がキャッシュカードを使い、現金で預金を引き出した後で、預金者本人にその現金を渡したけれども、預金者本人がその渡された現金をどうしたかは分からない、と主張され、現金が行方不明になってしまうこともあります。

このように、預金者が認知症になってしまい、預金者本人では引き出し・振込が難しくなってしまったような場合、金融機関から預金の引き出し等ができず、必要な支払いができない場合もあります。

他方、預金者以外の第三者(家族・親族を含む)が、あまり簡単に引出しや振り込みができるようになってしまいますと、別のトラブルも発生してしまいますので、この辺りのバランスが難しいところです。

被相続人 母

相続人 子供4人 うち一人は養子(長男の妻)

依頼者様 長男とその妻(養子)

依頼者様は、被相続人が亡くなり10年以上が経っていましたが、遺産分割をしていませんでした。その理由は、相続人の一人に、暴力的な人(相続人A)がいて、とても話し合いができなかったからということでした。そろそろ依頼者様も高齢となり、生前に解決しておきたいということで弊所にご相談にいらっしゃいました。

本件では、相続開始から10年以上が経過しており、把握できる遺産は不動産のみでした。また、主要な遺産である広い敷地の不動産(自宅敷地)に、依頼者様ご夫婦と相続人Aがそれぞれ別の建物に住んでいました。

まず、依頼者様は、相続人の一人である兄弟から相続分を譲渡してもらいました。そのうえで、依頼者様ご夫婦が申立人となり、相続人Aのみを相手方として遺産分割の調停を申し立てました。

相続人Aは、調停が申し立てられたことが分かると、裁判所にも弊所にも怒鳴り込みの電話をしてきましたが、調停の期日にも来ることはありませんでした。

相続人Aが調停に出席しないため、依頼者様ご夫婦がとりうる方法は限られていましたが、代償金を支払うための資金が不足していたこともあり、現物分割を目指すことにしました。具体的には、その他の遺産の取得や諸般の事情を考慮した割合で、相続人全員で自宅敷地を共有取得したうえで、各自の生活領域を目安に共有物分割をすることにしました。

ただ、本件では、相続人Aが調停に出席しなかったため、不動産の評価について合意を得ることができず、共有物分割するためには、遺産であるすべての不動産を鑑定する必要がありました。

そのため、鑑定や測量の費用はかかりましたが、結果的には、依頼者様にご納得いただけるような内容で分筆案を作成することができました。

そして、本件では、相続人Aが調停に出席しないため、調停で合意することができませんでしたので、分筆案を反映した調停条項案を作成し、調停に代わる審判を出してもらいました。

審判書の送達にも苦労しましたが、何とか確定させることができ、本件が終了しました。

本件では、実際には、自宅敷地に相続人以外の方の持ち分もついていましたし、他の遺産との関係もあり、自宅敷地の共有持ち分を計算するのがなかなか大変でした。

また、相続人Aが暴力的なため、自宅敷地の測量等にも苦労しましたが、共有分割することにより、売却することも可能になった点で、よかったのではないかと思っております。

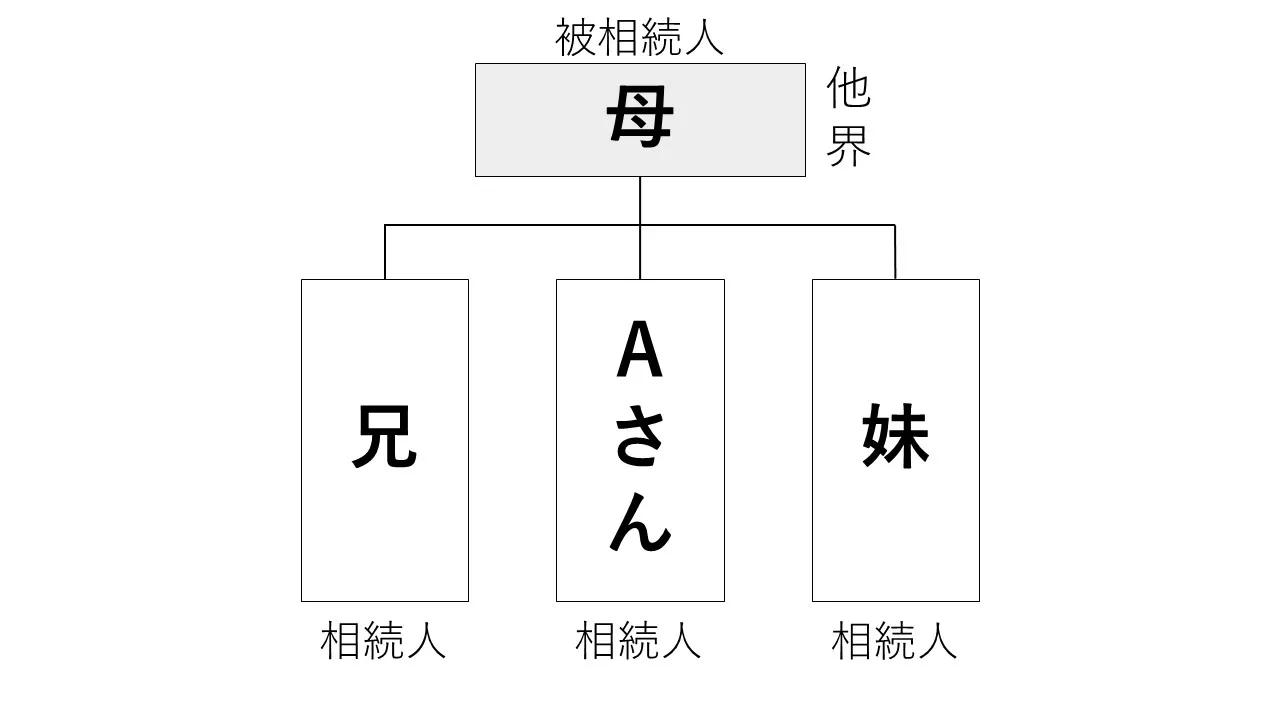

依頼者:Aさん

相手方:Aさんの兄・妹

本件では、被相続人が、Aさんにすべての財産を相続させる旨の自筆証書遺言がありました。

Aさんは、兄から、弁護士を通じて、本件遺言が兄の遺留分を侵害するとして遺留分減殺請求の通知が届いたことから、弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所がAさんから依頼を受け、遺産を調査したところ、兄には、多額の特別受益があるため、本件遺言は、兄の遺留分を侵害していないとの結論に至りました。

そのため、弁護士を通じて、兄にその旨を伝えたのですが、兄は、連絡文のなかで、遺言は無効であるとの主張をするものの、こちらからの和解提案に反応するでもなく、遺言無効確認の調停も訴訟も提起することなく、時間だけが過ぎていきました。

本件のように、遺留分を請求する通知をしたものの、それきり放置してしまう請求者がいる場合、特に対応しなくても問題ないこともあるかもしれませんが、本件には、少なくとも遺言が有効であることの確認を求めることを必要とする事情がありました。

この点、こちらから遺言の有効性を争う訴訟を提起した場合、遺言の有効性についての立証責任の問題が生じることや、遺言が有効なだけでなく、遺留分を侵害していないことの確認も求めておきたかったため、相手方から反訴されることを見越して、遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟のみを提起しました。

その結果、予想通り、相手方に、遺言が無効であることを理由とする反訴を提起させることができ、訴訟で遺言の有効・無効を争うこともできました。

本件は、あまり見かけないパターンの訴訟でしたので、訴状の書き方に悩みましたが、裁判官とも話をし、訴状の書き方を工夫しました。

同じように、遺留分の請求をされたものの、放置されて困っているという方がいらしたら、ご相談いただければと思います。

依頼者: Aさん

Aさんの父が亡くなり、Aさんは、Aさんの兄から遺産分割の話を持ち掛けられました。兄は、遺産の詳細を教えることなく、Aさんには、数千万円のローンが残っている共同住宅を渡すと言いました。

Aさんは、兄に対し、まずは遺産の内容を明らかにするよう求めましたが、兄がなかなか開示に応じず、また、開示された資料にも疑問に思うところが多かったため、弊所にご相談にいらっしゃいました。

本件は、遺産のほとんどが不動産で、不動産の評価が問題となりましたが、早期解決を望む相続人の方の利害が一致した点もあり、ご依頼者様が、取得を希望した不動産1筆を取得するということで、遺産分割は、比較的早期に合意に至りました。

その後、ご依頼者様が、取得した不動産の売却を希望されたため、担当弁護士が、不動産の売却までをサポートしました。特に、ご相談者様が遠方にお住まいだったこともあり、仲介業者とのやりとりから契約書のチェック、契約及び決済の立会い等、一貫してサポートさせていただきました。

本件は、売買契約締結後に、不動産に契約時には知りえなかった事情があることが判明し、その点が問題となりましたが、担当弁護士が不動産業者と密に連絡を取り合うとともに、覚書等を何度もチェックして、結果として、無事決済まで済ませることができました。

本件では、遺産分割よりも不動産売却のほうが時間と労力がかかりましたが、不動産売却においても、弁護士だからこそできるサポートができたのではないかと思っています。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会